名工大研究Stories Vol.52024年12月13日

色覚タンパク質の機能を解明し、創薬へ貢献!

~眼に存在する色覚タンパク質の働きを可視化する最先端技術~

片山 耕大

KATAYAMA Kota

生命・応用化学類

准教授

身の回りに潜む「当たり前に見える謎や疑問」を探究

- 研究分野

- 生命・物質化学分野、ライフサイエンス、生物物理学

- 研究キーワード

- 色覚タンパク質、神経伝達物質、赤外分光、電子顕微鏡

Qどのような研究をされていますか

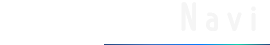

「なぜ私たちは色を識別できるのでしょうか?」

この問いに答えるため、私は色覚タンパク質の構造と機能の関連性を解明することを目指し、構造解析を用いた研究を行っています。色覚タンパク質の研究において最大の課題は、実験をすべて暗所で行わなければならない点です。これは、色覚タンパク質が光に曝露されると機能を失ってしまうためです。この課題を克服するため、私たちは赤外線や電子線など、人間の目では直接観察できない波長の光を用いた計測および観察手法を活用しています。これにより、色覚タンパク質がどのように働くのかを明らかにし、色識別のメカニズムを解明することに日々取り組んでいます。

Q研究の道を志したきっかけは

学生時代、ヒトが色を識別するメカニズムが完全には解明されていないことを知り、「これほど身近な現象が未だ解明されていないのか」と驚き、色覚タンパク質の研究を志しました。その後、赤色と緑色を識別する色覚タンパク質の構造解析に世界で初めて成功し、そのメカニズムの一端を明らかにすることができました。この成果を契機に、色識別のメカニズム全容の解明を目指すことを決意し、研究者の道を選びました。人生を懸けて取り組む価値のある研究テーマに出会えたことに感謝しつつ、身の回りに潜む「当たり前に見える謎や疑問」を学生たちと共に探究し、研究活動に励んでいます。

Q2024年4月に始動した先生の研究室について紹介してください

色使いにこだわり、お洒落でありながらシンプルで、研究内容が視覚的に伝わりやすい。そして、長く使うツールとして使いやすさも重視したホームページ (HP) がついに完成しました!

私たちの研究室は以下の3つのグループで構成されています。

①色覚タンパク質グループ

②Gタンパク質共役型受容体 (GPCR) グループ

③動物視覚タンパク質進化グループ

HPで「色」にこだわった理由は、私が学生時代からヒトが色を見分ける視覚タンパク質の機能を解明する研究を行ってきたことにあります。

②GPCRグループでは、受容体と薬剤の相互作用を解析し、GPCR創薬を目指した研究を進めています。GPCRは細胞外から内在性リガンドや薬剤を受け取ると、受容体内部の水素結合系が組換えを起こし、それにより細胞内に情報を伝達します。私たちは、異なる化学構造をもつ薬剤が結合した際のGPCRの構造変化を、分子振動の変化として捉える研究を行っています。

③動物の視覚タンパク質のしくみを解明し、 目の進化の謎に迫る分子進化研究にも取り組んでいます。ロドプシンは、動物に視覚をもたらす最初の分子であり、その多様性の起源を明らかにすることで、ロドプシンの分子進化を追い、目の進化を解明することを目指しています。

HP作成においても工夫を凝らしました。ロゴには「視覚=瞳」を連想させるデザインを採用し、研究室名の「KATAYAMa Lab」の最初の7文字は大文字、最後の1文字を小文字にしています。これは、7本の膜貫通αヘリックスと1本の短いαヘリックスから構成されるGPCRを象徴しています。ぜひHPをご覧ください。

Q研究の面白さ、苦労した点、研究者として心がけていることを教えてください

研究の魅力は、誰も見たことのない現象や出来事をいち早く観測し、新たな知見を得られる点にあります。私は学生時代、赤色と緑色を識別する色覚タンパク質の構造解析を世界に先駆けて行い、タンパク質内部に水分子が存在することを発見しました。さらに、この水分子が色識別において重要な役割を果たしていることを明らかにしました。このような発見の瞬間は稀ですが、それを信じて日々の実験に着実に取り組むことが研究の醍醐味だと感じています。

しかし、研究は決して容易ではありません。色覚タンパク質は眼の中では安定していますが、眼以外の環境に移されると極めて不安定になり、失活してしまいます。加えて、光に対して非常に敏感なため、すべての実験を暗闇で行う必要があります。そのため、まるでタンパク質の気持ちになったかのように細心の注意を払いながら実験を進めています。

研究者として常に心がけているのは、自分にも他人にも厳しくあることです。私の研究室に限らず、研究者の多くは教科書を書き替えるような新たな知見の創出を目指しており、その成果が社会を動かす可能性も秘めています。だからこそ、私たちが出すデータや発表する成果には、責任と誇りを持ち続けるべきだと考えています。

Q今後の目標(研究・人生)をお聞かせください

色識別のメカニズムや薬の作用機序を解明することを目指し、膜タンパク質の構造と機能の相関に関する研究に取り組んでいきます。この研究を通じて、人々が色を介して安全で豊かに、そして快適に暮らせる社会の実現に貢献したいと考えています。

赤外線や紫外線は、色覚タンパク質が吸収できない不可視光線に属するため、ヒトはこれらを視認することができません。しかし、仮に不可視光線を視認できるようになれば、暗闇でも生物の存在を感知し、行動できる可能性が生まれます。このような「超人的な能力」を持つSF映画の登場人物のような未来作りに向けて、紫外線や赤外線を吸収する新規の色覚タンパク質の創出にも挑戦していきます。

さらに、色覚異常を持つ方々は、信号やテールランプの視認が困難な場合があり、危険な状況に陥ることもあります。この問題に対処するため、色覚タンパク質の構造情報を基に色覚異常の治療薬を開発し、色覚多様性が尊重される社会、つまり色の違いが障壁とならない社会の実現を目指していきます。

略歴

2013年9月名古屋工業大学未来材料創成工学専攻博士後期課程修了 (半年早期修了)。博士(工学)。

2017年1月より名古屋工業大学テニュアトラック助教、その後、2022年4月より同大助教を経て2023年4月~同大生命・応用化学類 准教授。

所属学会

日本生物物理学会 (理事)、分子科学会、日本化学会、日本蛋白質科学会、日本薬理学会

受賞歴

第3回 (平成24年度) 日本学術振興会・育志賞

第13回 (2020年度) 分子科学会奨励賞

令和6年度科学技術分野の文部科学大臣若手科学者賞

趣味

ランニング、サイクリング