林幹大助教の総説がProgress in Polymer Science誌にRising Stars 2025として掲載されました

Research

研究・産学官連携

2025年10月 3日掲載

林幹大助教(生命・応用化学類)によるビトリマー材料に関する総説がProgress in Polymer Science誌にRising Stars 2025として掲載されました。

本総説は、同誌が2年に一度世界中の若手研究者を選抜して特集する「Rising Stars 2025」に招待されて執筆されたものであり、林助教はこの特集に選抜された数少ない研究者の一人です。Progress in Polymer Scienceは、ポリマー(合成・物性・機能・理論)を対象とした研究分野における最高峰の総説誌として知られており、このたびの掲載は、林助教の研究が国際的に高く評価された証です。

「架橋」という手法は、高分子鎖間を連結し三次元網目を形成させる手法です。架橋反応により、樹脂の熱特性・力学特性・耐溶媒性など、様々な性質が改質および向上されます。そのため、ゴムの加硫反応やベークライトの誕生以降、現代生活において架橋構造を伴う樹脂は広く活用されるようになっています(例:タイヤ・シューズ・防振材・ホース・食器・車両部材など)。一方、現在市場に流通する汎用架橋樹脂は、再成形加工性やリサイクル性が乏しく、基本的にはサスティナブル性はありません。主な理由は、これら架橋樹脂の網目構造が、共有結合性架橋により形成されているためです。つまり、架橋点が不可逆反応により形成され永久寿命を有するため、溶媒には溶けず、いくら加熱しても分子スケールの緩和や拡散は起きません(不溶・不融な性質)。

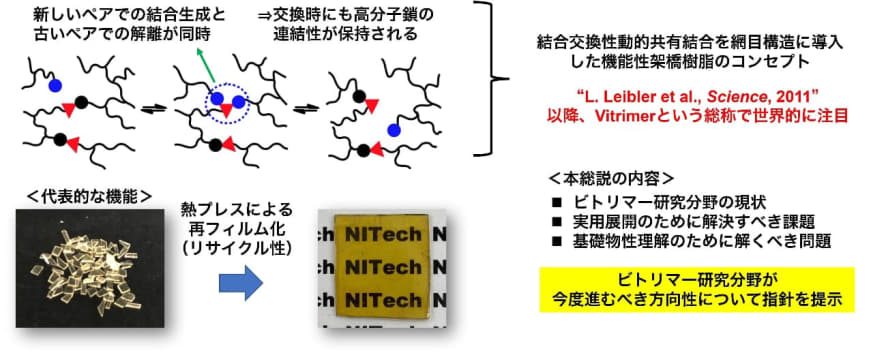

このような架橋樹脂の常識や課題に対し、ビトリマーという機能性架橋樹脂群は、再成形加工やリサイクル、修復など、従来の架橋樹脂では成し得ない機能を発現します。フランスのL. Leiblerらによって2011年にScience誌でそのコンセプトが初報告されて以降、SDGsの制定を契機としたサスティナブル材料への社会的関心も相まって、ビトリマーに対する期待は全世界的に高まっています。本総説では、ビトリマーの真の実用展開を目指す上での調製に関する課題や、基礎物性制御・物性解析の難点にアプローチしている、近年の重要なトピックについて解説しています。具体的な項目は、以下の通りです。

• 市場に流通するポリマーを利用したビトリマー変換と新規アップサイクル技術への展開

• 良成形性を実現するための分子設計と課題

• 緩和速度の制御法と最新の結合交換特性解析方法

• 結合交換がもたらすレオロジー挙動の特殊性

本総説を通じて、ビトリマー研究分野の現状および実用展開のために解決すべき課題、基礎物性理解のために解くべき問題を提示しており、当該分野が今度進むべき方向性について指針を示しています。

発表雑誌

<発表雑誌> Progress in Polymer Science

<掲載論文> Towards the next development of vitrimers: Recent key topics for the practical application and understanding of the fundamental physics

<著者名> M. Hayashi*, Ralm G. Ricarte *責任著者

<DOI> 10.1016/j.progpolymsci.2025.102026

<URL> https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0079670025001054

関連リンク

「名古屋工業大学川嶋賞」授賞式を開催しました 第2回DXチーム発表会を開催しました

この情報は研究支援課が提供しています。