酸化モリブデン/カーボン系触媒の常温・短時間合成技術を開発 -水不足のない社会の実現を加速化する次世代触媒として期待-

News&Topics

カテゴリ:プレスリリース|2024年10月15日掲載

発表のポイント

〇 酸化モリブデン/カーボン系複合粒子の常温・短時間合成プロセスを新たに開発

〇 優れた光熱変換能、光触媒能、酸触媒能、及び重金属吸着能からなる「多刀流」戦略による水質浄化・淡水化手法を提案

〇 衛生的で安価な飲料水の安定供給技術の実現に向け、次世代触媒として大きく貢献することに期待

概要

名古屋工業大学生命・応用化学類の加藤邦彦特任助教、白井孝准教授らの研究グループは、酸化モリブデン/カーボン系複合粒子の常温・短時間合成プロセスを新たに開発し、優れた水質浄化・淡水化用触媒材料となることを発見しました。材料の化学構造を高度に制御する方法論を確立するとともに、開発した複合粒子は太陽光のエネルギー領域をほぼ100%カバーできる光吸収性を持つことに加え、光熱変換効果を利用した急速水蒸発、光触媒・酸触媒機能による水質汚染物質分解、及び重金属イオンの吸着除去に優れることを明らかにしました。次世代触媒として飲料水の安定供給実現に向けた技術開発を大きく前進させる可能性を見出した重要な研究成果です。

本研究成果は、アメリカ化学会が発刊する「ACS Applied Materials & Interfaces」誌のオンライン速報版で2024年9月30日(米国時間)に公開されました。

開発した次世代触媒による水質浄化・淡水化のイメージ

研究の背景

現在、衛生的で安価な飲料水を供給する手段の確立は世界的な喫緊課題となっています。太陽熱界面蒸気生成 (ISVG) 法(注1)による淡水化技術は、再生可能エネルギーである太陽光を熱に変え(光熱変換効果:注2)、水面付近にエネルギーを閉じ込めることで高い水蒸発効率を達成できる革新的手法として近年大きな注目を集めています。この手法では、発生した蒸気を冷却・濃縮することにより淡水として回収することができます。従来の光熱変換触媒では、光吸収範囲が制限されることがエネルギー変換効率向上の妨げになっていました。

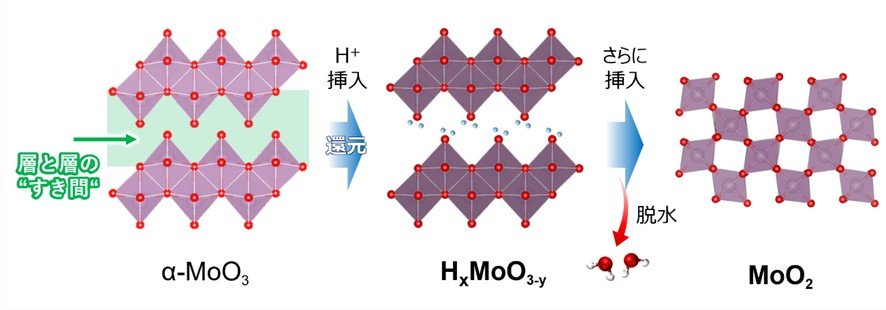

酸化モリブデン (α-MoO3) は、平面方向に強く化学結合したMoO6シートが垂直方向にゆるく結合(ファンデルワールス結合)することで層状構造を形作るユニークな結晶構造を有しています。層と層の‟すき間"にさまざまなイオンや分子を出し入れでき、その挿入量に応じて結晶構造が組み替えられることで、可視光域-近赤外光域で優れた光吸収能を発現することが知られています。本研究では水素イオン (H+)に注目し、市販のα-MoO3から準安定相MoOx(注3)を合成することを目指しました(図1)。

図1.H+ドーピングによる酸化モリブデンの結晶構造変化

しかし、既存のMoOx合成技術(注4)は、引火性/爆発性ガス(水素)や高濃度酸試薬の使用に伴う追加の安全対策が必要になるだけでなく、高度かつ複雑な処理技術や大量生産における制約がある等の様々な課題がありました。

研究の内容・成果

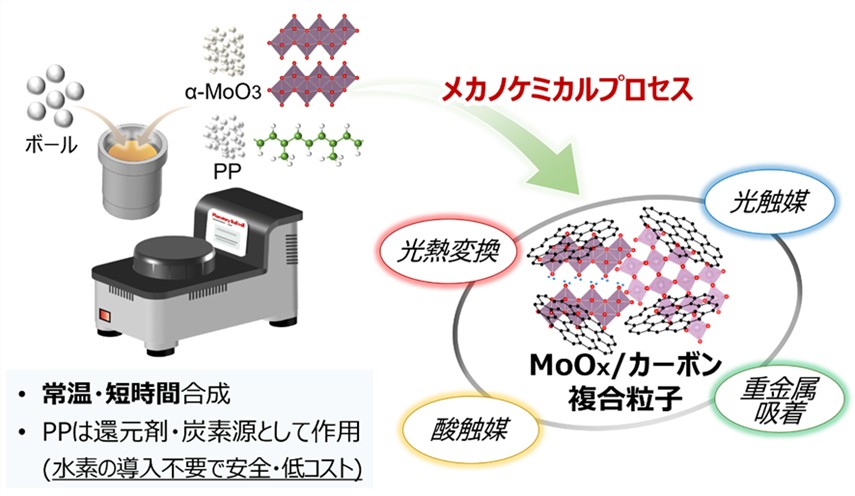

本研究では、新たな合成手法としてメカノケミカルプロセス(注5)に注目し、汎用プラスチックであるポリプロピレン (PP) を市販α-MoO3粉体とともに短時間処理するだけで、MoOx/カーボン複合粒子を常温合成できることを初めて発見しました(図2)。

図2.MoOx/カーボン複合粒子の合成イメージ

また、合成材料の詳細な構造評価・解析、処理エネルギーに関する理論計算、脱ガス挙動の合成条件依存性調査等を行い、反応機構を検討した。その結果、材料間(MoO3-PP)の反応でPPの分解と同時にα-MoO3の還元が促進され、PPは反応過程でカーボンに変換され複合構造を形成することが示唆されました。

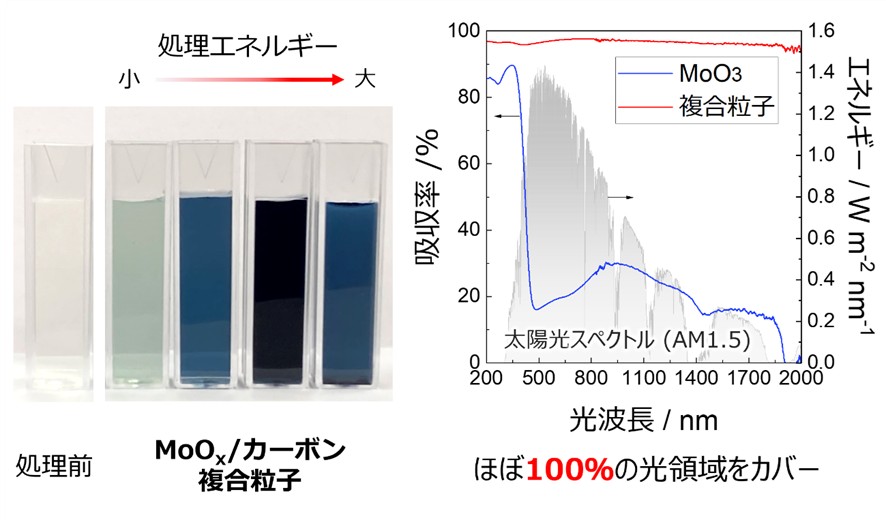

開発した複合粒子は、紫外-近赤外域 (200-2000 nm)で非常に高い光吸収能を示すことが確認されました(図3)。太陽光のエネルギー分布(AM1.5、注6)と比較すると、開発された複合材料はほぼ100%の光領域をカバーできることがわかります。

図3.開発した複合材料の光吸収特性

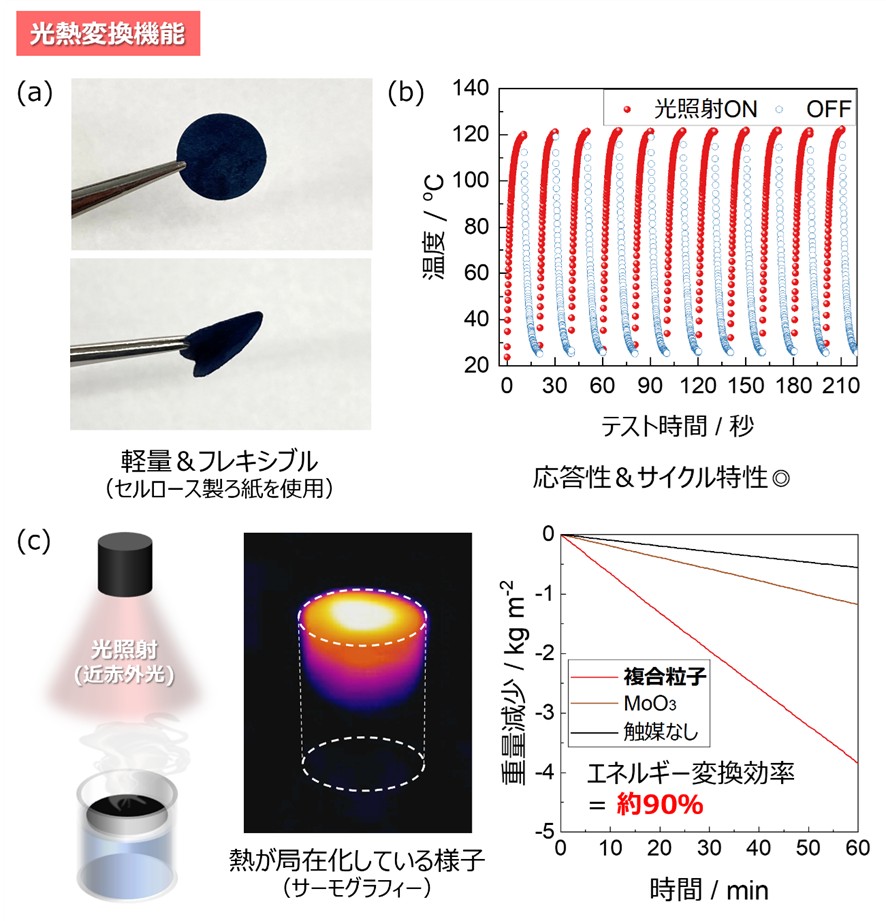

試作した光熱変換触媒担持シート(注7)を水面に浮かべて光(近赤外光)を照射すると、速やかに温度が上昇し、水面付近が局所的に高温になる現象が観測されました。これにより、優れた水蒸発速度 (3.29 kg m-2 h-1) が達成され、さらに約90%のエネルギー変換効率及び長時間安定性を示すことが明らかになりました(図4)。

図4.(a) 試作した触媒担持シートの外観、(b) 光熱変換応答性、(c) 水蒸発挙動

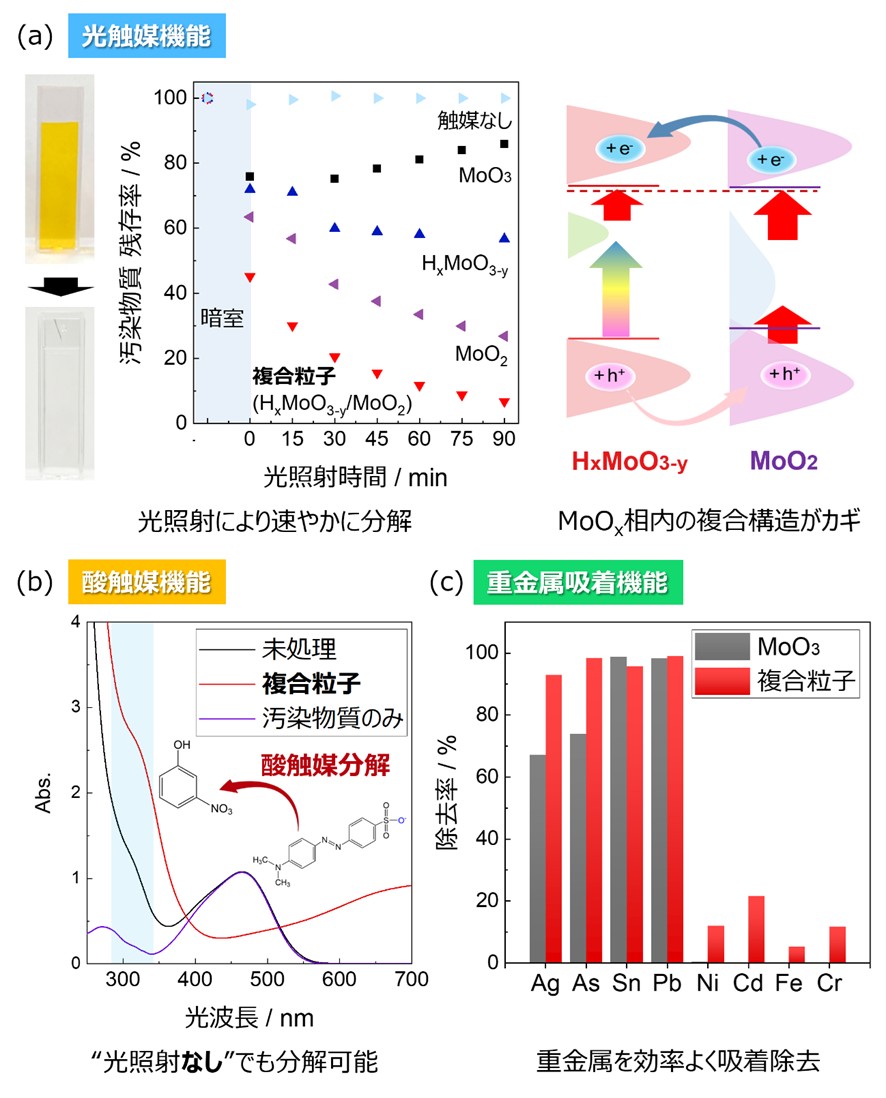

また、複合構造の形成により光エネルギーを化学反応に変える光触媒の機能も同時に発現することがわかっています。光触媒機能による優れた酸化分解促進(注8)によって、可視光・近赤外照射下でアゾ色素系汚染物質(メチルオレンジ)を短時間で分解・除去できることが確認されました(図5a)。合成物質の電子構造評価や光触媒反応機構の特定結果から、MoOx相の構成組成(HxMoO3-y/MoO2)を制御することが性能の最大化に重要であることも判明しました。 驚くべきことに、光を照射しない状態であっても汚染物質及び重金属類(注9)を高い効率で除去できることが確認されました(図5b-c)。諸分析の結果、副生したカーボンの表面構造(注10)が酸触媒機能やイオン吸着能の向上に寄与することが明らかになりました。

図5.(a) 光触媒反応過程での色変化 (左) 、構造別汚染物質除去性能 (中) 、

推定されたMoOxの電子構造(右)、(b) 汚染物質分解性能(暗室下)、(c) 金属イオン吸着除去性能

社会的な意義

ISVG技術は季節や天候による影響を受けやすく、悪天候時や夜間に触媒性能が低下(不安定化)してしまうことが工業化を妨げる要因であると考えられています。一方、開発した複合触媒は、光で駆動する急速水蒸発(光熱変換)及び水質汚染物質分解(光触媒)機能に加え、有害イオン-分子吸着・除去機能を兼備しています。これらの多機能性により光熱変換触媒単体では成しえなかった上記の制約を打ち破り、発熱や光触媒反応による殺菌効果や太陽光を利用できない場合でも安定したパフォーマンスが見込めるため、飲料水の安定供給実現に向けた技術開発を大きく加速させることが期待されます。

開発したメカノケミカルプロセスは、複合化のための追加処理や水素・酸試薬の導入が不要で、市販の酸化物-汎用プラスチック粉末から機能性複合粒子を再構築可能な新規処理技術であり、酸化物やプラスチックの種類を問わず広く適用可能です(注11)。これにより、既存原料の大幅な機能向上や廃プラスチックのアップサイクリング等の多岐にわたる展開が期待されます。

今後の展開

メカノケミカルプロセスは、安全性やエネルギー消費等の観点から他の手法に比べ優れているだけでなく、MoOx/カーボン複合構造を構築できる唯一無二の合成手法であることが特徴です。触媒性能を左右する準安定相MoOxの構造は、メカノケミカルプロセス時の総衝突エネルギーに強く依存することが明らかになっています。この発見をもとに、合成プロセスのスケールアップに向け、設備仕様変更時にも安定した品質が得られるか検証を進めていきます。

また、光熱効果により発生した熱を利用し、熱電変換器により電圧信号に変換できることが予備実験的に確かめられています。太陽光発電及び熱電変換を電力源としたLED型照射モジュールをユニット内に組み込むことで、自立循環型水浄化システムの実現が期待できます。さらに本研究成果は、海水や雨水のみならず、工業廃水等の幅広い水浄化用途にそのまま転用できることが期待されます。多機能性を決定づける化学構造や制約環境因子を明らかにするとともに、大型の試作システム構築及び屋外検証を進め、世界的に深刻な水不足の解消に向けた次世代触媒による淡水化技術の実用可能性を拡張することを目指していきます。

本研究はJSPS科研費 JP23H07153(研究代表者:白井 孝)および、東京応化科学技術振興財団 研究助成(課題番号22111)(研究代表者:加藤 邦彦)の助成を受けたものです。

用語解説

(注1)太陽熱界面蒸気生成 (ISVG)法

本研究では、2014年にH.Ghasemiらによって提唱された第三世代ISVGシステムを採用しています。ISVG法は、太陽エネルギー利用によりCO2排出が最小限であること、塩析出-溶解サイクルにより濃縮水排出による環境・生態系への負荷が最低限であることが特徴で、代表的な淡水化処理技術(電気透析、逆浸透、多段フラッシュ蒸発法等)における二大課題を解決できる革新的手法であると考えられています。

(注2)光熱変換効果

入射した光に応答し自由電子の集団的な波(局在表面プラズモン共鳴:LSPR)が材料表面に生成され、電子が物質内を動くときに生じる抵抗により最終的に熱として散逸します(光熱変換効果)。このような特性は、通常金属ナノ粒子等において観測されますが(可視光領域)、MoOxはそのユニークな電子構造に由来して近赤外光領域で光熱変換効果を示すことが近年報告されています。

(注3)準安定相MoOx

ここではHxMoO3-yおよびMoO2を指します。

(注4)既存のMoOx合成技術

代表的なものとして、熱還元法、水素スピルオーバー法、電気化学還元法等の手法が知られています。熱還元法は最も簡便な手法の1つですが、高温かつ水素存在下での加熱処理が必要になります。水素スピルオーバー法では、水素分子の結合を切るために高価な貴金属触媒(白金など)を使用します。また、反応効率を上げるためにナノレベルまで細かくした貴金属触媒をα-MoO3粒子表面上に均一分散させる高度な処理技術を要します。一方、電気還元法には酸試薬が必要になるほか、反応が電極表面に制限されるため大量合成に不向きであるといった課題があります。

(注5)メカノケミカルプロセス

メカノケミカルとは、物質に高い機械的エネルギーを加えることで、その物質の結合状態を変化させて発現する物理的・化学的性質の変化や反応現象を指します。

(注6)AM1.5

AM (Air Mass) は大気の条件を表示するもので、AM1.5は標準的な地表の太陽光スペクトルを指します。AM0は大気圏外、AM1は地表に垂直に入射した場合(赤道直下のような場所)のスペクトルです。

(注7)触媒担持シート

触媒担持用シートにはセルロース製ろ紙を用いており、耐久性の低さや劣化時の環境汚染が課題であるプラスチック多孔質担体が不要であり、高度な製造設備を必要としない簡便な方法(吸引濾過法)を用いて作製可能です。水面に浮かべるために、片面を撥水コーティングしています。

(注8)光触媒による酸化分解

光触媒とは、光を吸収して触媒作用を発揮する物質の総称です。環境浄化材料として広く利用されており、生成した活性酸素種により汚染物質の酸化分解が促進されます。代表的な半導体系光触媒としては酸化チタン (TiO2) が挙げられますが、光吸収が紫外光領域に限られることや量子効率が低いことが長年の課題でした。近年では「可視光応答型」光触媒の開発が活発に行われているものの、近赤外光でも活性な光触媒の報告事例は少なく、光応答波長も非常に限定的です。

(注9)重金属類

比重が4以上の金属元素を指します。特に鉛 (Pb) やヒ素 (As) 等の重金属は、生物体への蓄積や環境への流出により、様々な健康被害や環境・生態系のバランス崩壊を引き起こすと考えられています。

(注10)カーボンの表面構造

副生した炭素表面には表面官能基(特に、カルボキシル基やフェノール基等の酸素含有基)が豊富に存在し、実験結果から重金属イオンの吸着サイト(イオン交換)として働くことが示唆されています。

(注11)適用可能なプラスチック種

現在までに、ポリプロピレン (PP) をはじめとし、ポリエチレン (PE)、ポリスチレン (PS)、ポリエチレンテレフタレート (PET)、ポリメタクリル酸メチル (PMMA) 等を用いても同様の反応現象が起こることを確認しています。

論文情報

論文名:Multi-functional HxMoO3-y-MoO2/carbon composite particles for water remediation

著者名:Kunihiko Kato, Yunzi Xin, Yuping Xu, and Takashi Shirai* *責任著者

掲載雑誌名:ACS Applied Materials & Interfaces

公表日:2024年9月30日(オンライン)

DOI: 10.1021/acsami.4c09169

URL:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsami.4c09169

お問い合わせ先

研究に関すること

名古屋工業大学 生命・応用化学類

准教授 白井 孝

TEL: 052-735-7536

E-mail: shirai[at]nitech.ac.jp

広報に関すること

名古屋工業大学 企画広報課

Tel: 052-735-5647

E-mail: pr[at]adm.nitech.ac.jp

*それぞれ[at]を@に置換してください。

アートフルキャンパス F+LAB名古屋工業大学と愛知県立芸術大学による共創研究 ーDigitalとPrimitiveが出会うー 熱電変換材料を高性能化させる新たなメカニズムを発見 ~元素添加で材料内の原子をつなぐバネが軟らかに~