ビタミンB2が中性セミキノン型を安定に形成するのに必要な因子を実験と計算により特定

News&Topics

カテゴリ:プレスリリース|2016年3月24日掲載

大学院未来材料創成工学専攻 ナノ・ライフ変換科学分野およびオプトバイオテクノロジーセンターの神取秀樹教授・センター長、岩田達也助教、I M. M. Wijaya研究員は、ビタミンB2が中性セミキノン型を安定に形成するのに必要な因子を特定しました。ドイツ マックス・プランク研究所 タチアナ ドムラチェヴァ博士(本学フロンティア研究院 客員准教授)との共同研究の成果であり、米国化学誌 Journal of the American Chemical Society電子版に掲載されました。

研究の背景

「呼吸」は生物の生命活動に必須の過程ですが、その化学反応の実態は電子移動反応です。

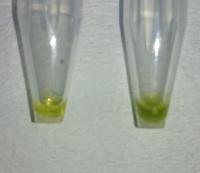

呼吸を司るタンパク質複合体には電子伝達体という化合物が結合しており、それらが電子の受け渡しを担っています。フラビンはそのような電子伝達体の一つで、ビタミンB2として知られる黄色の色素です(写真左)。フラビンは最大二電子と二個の水素イオンを受け取る能力があり、フラビン単体では電子を受け取っていない状態(酸化型)と二電子を受け取った状態(完全還元型)が安定に観測されます。一方、一電子を受け取った状態(中性セミキノン型)は観測されませんが、タンパク質に結合した状態では中性セミキノン型を安定に形成することがあります(緑色、写真右)。40年以上前に中性セミキノン型安定化に関わる因子の推定がなされていましたが、適当な計測系がなく実証されるには至りませんでした。

研究成果

今回の研究では、安定な中性セミキノン型を形成するDNA光回復酵素というタンパク質を対象にして計測を行いました。DNA光回復酵素は、紫外線損傷を受けたDNAを近紫外・青色光を用いて修復する酵素です。中性セミキノン型ではフラビンは近傍に存在するアスパラギンというアミノ酸残基と強い相互作用(水素結合)をしていることを明らかにしました。この強い水素結合は酸化型フラビンでは観測されませんでした。ドムラチェヴァ准教授がコンピュータ上で構造を再現したところ、やはり中性セミキノン型ではアスパラギンと強い水素結合を形成しており、実験と理論の両面からその正しさが立証されました。

見込まれる効果

今回の結果は、他のフラビンタンパク質の電子伝達の制御機構を知る上でも重要な知見となります。また、電子伝達の効率を制御する機能改変タンパク質の開発につながることでしょう。

中性セミキノン型フラビンは近紫外光から赤色光までの幅広い光を吸収できます。中性セミキノン型とグルタミンの構造を模倣することで、様々な色の光を吸収できる有機太陽電池の色素の設計への足がかりとして期待されます。

電気自動車と連携したスマートハウスの設計を容易に ~災害時の安定電力供給などにも応用が期待~ 光でイオンを輸送するタンパク質の機能を人工的に転換することに成功 ~自然界の分子進化の逆戻りに成功~