柴田哲男教授がアメリカ化学会National Awardsを受賞 フッ素化学研究の貢献が高く評価される

News&Topics

カテゴリ:プレスリリース|2019年4月24日掲載

概要

柴田哲男教授が2019 ACS National Award (2019年度 アメリカ化学会賞)の 「ACS Award for Creative Work in Fluorine Chemistry 」を受賞し,2019年4月2日,オーランドで行われたthe 257th meeting of the American Chemical Societyにて授賞式が行われました。

同賞はフッ素化学分野において卓越した業績を挙げた研究者に贈られるものです。柴田教授の研究は,有機フッ素化学分野の発展に寄与し,とりわけ不斉フッ素化,不斉トリフルオロメチル化をはじめとした,フッ素化合物の不斉合成研究やフッ素化合物の合成に必用な新しい試薬開発研究が高く評価されたものです。

受賞式の様子

受賞式の様子

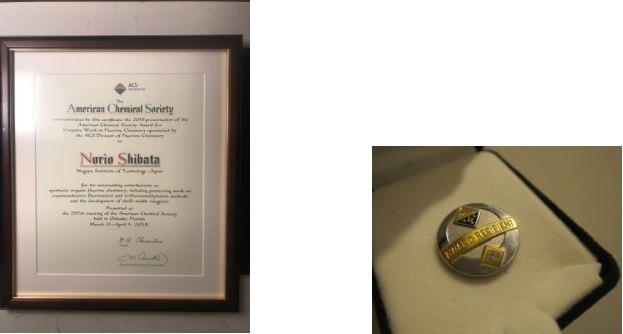

賞状 記念バッヂ

賞状 記念バッヂ

研究の背景,内容・成果

フッ素原子は全原子の中で最大の電気陰性度を持ち,水素の次に小さい大きさの原子であることから,フッ素は「小さくても自己主張が強い原子」と称されています。この特異な性質のために,フッ素を一つでも分子に入れることで,分子の性質が劇的に変化させることができます。さらに,フッ素化合物は高い安定性を示すことから,多くの有用な含フッ素化合物が開発されてきました。私たちの身の回りにある医薬品の約2割,市販されている農薬の3割が含フッ素化合物であり,現在開発途上にある医薬品や農薬も含めると,薬物活性を示す半分近くの有機物質にフッ素が含まれるといえます。また,テフロン製品やスマートフォン,液晶テレビにも有機フッ素化合物が使用されています。このように,私たちの身の回りには,様々な種類の有機フッ素化合物が溢れているということになります。しかし,フッ素化合物は自然界にわずか十数種類しかなく,フッ素化合物のほとんどは合成されたものです。

ところが,フッ素化合物をいざ合成しようとすると,易々とできるものではなく,フッ素特有の反応性をコントロールして,狙った箇所で反応を行わないといけません。そのためには,安全で,取り扱いやすいフッ素化試薬・フッ素化反応の開発が必要であり,柴田教授は20年以上にわたり,このフッ素化学分野の研究を行ってきました。

社会的な意義

柴田教授が報告してきたフッ素化,フッ素官能基化は,フッ素化学界を切り開く革新的な方法として,高い評価を受けています。これらの手法を利用して,これまで合成されたことのない含フッ素化合物が合成されるようになり,医農薬品や機能性材料として応用研究が進められています。柴田教授の技術を生かすことにより,新たな医農薬や機能性材料の開発が行われることが強く期待されます。

お問い合わせ先

名古屋工業大学 大学院工学研究科

教授 柴田 哲男

TEL: 052-735-7543

E-mail: nozshiba[at]nitech.ac.jp

広報に関すること

名古屋工業大学 企画広報課

Tel: 052-735-5647

E-mail: pr[at]adm.nitech.ac.jp

*それぞれ[at]を@に置換してください。

光でイオンを輸送するタンパク質、ロドプシンの吸収波長の長波長化に成功 -脳深部の神経ネットワークを解明する技術へ- 「ロボット・IoT・サイバーセキュリティ専門人材育成講座」受講者募集!