イオン性ナノ結晶の陽イオン交換における結晶構造変化決定因子を発見 ―温和な条件での結晶構造制御に向けた新たな知見―

News&Topics

カテゴリ:プレスリリース|2021年7月16日掲載

京都大学

名古屋工業大学

名桜大学

概要

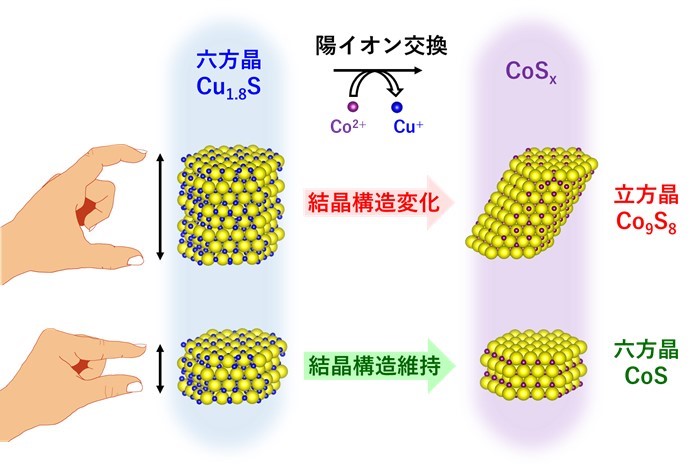

京都大学化学研究所の李展召 博士課程学生、猿山雅亮 特定助教、寺西利治 教授、名古屋工業大学の浅香透 准教授、名桜大学の立津慶幸 准教授の研究グループは、イオン性ナノ結晶の陽イオン交換反応中に起こる結晶構造変化が、ナノ結晶の形状に依存することを発見しました。陽イオン交換反応は、イオン性ナノ結晶の元素組成を容易に調整できる方法として注目されていますが、結晶構造の制御は難しいと考えられてきました。

本研究では、16種類の幅と高さをもつ六角柱型の六方晶系Cu1.8Sナノ結晶をCo2+とと陽イオン交換を行い、高さが約10 nmを境に、生成物の結晶構造が六方晶系CoSと立方晶系Co9S8に分かれることを発見しました。第一原理計算によって、六角柱型の六方晶系CoSは底面よりも側面の表面エネルギーが大きく、高さが大きくなると側面の広い露出を避けようとして安定な立方晶系Co9S8へ構造変化することが示唆されました。Co2+以外の陽イオンでは異なる傾向が見られ、物質固有の構造安定性がこの現象に重要な役割をもつことも分かりました。これらの知見は、温和な条件で物質中のイオンの配列を制御する技術につながると考えられます。本成果は、2021年7月16日に米国の国際学術誌「Science」にオンライン掲載されました。

1.背景

陽イオンと陰イオンで構成されるイオン性ナノ結晶は、光電変換や発光素子などの光機能性材料として広く使われており、その特性は構成元素や結晶構造で決まります。長年の研究によって、一部のイオン性ナノ結晶ではサイズや形を精密に制御して化学合成できるようになっていますが、まだ種類は少なく結晶構造も限られています。

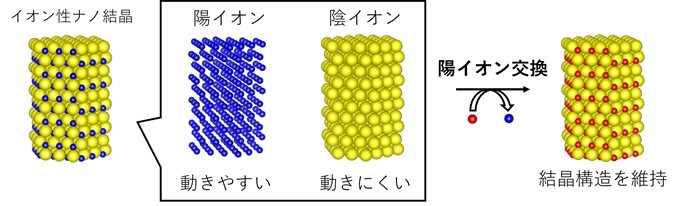

陽イオン交換反応は、イオン性ナノ結晶中の陽イオンを別の陽イオンと交換する反応で、温和な条件で進行します。そのため、サイズや形を制御したイオン性ナノ結晶を陽イオン交換することで、ナノ結晶の種類を大きく拡充できます。しかしながら結晶構造に関しては、小さくて動きやすい陽イオンとは対照的に、大きくて動きにくい陰イオンで形作られる骨格は頑丈なため、元の結晶構造はほとんど変化しません(図1)。そのため陽イオン交換反応の生成物の結晶構造は、母体の結晶構造で決まってしまうと考えられてきました。陽イオン交換反応で結晶構造を変化させる因子を見つけることができれば、温和な条件でのイオン結晶の結晶構造制御が可能になり、新しい物質群の合成につながると期待されます。

図1.一般的な陽イオン交換の模式図

2.研究手法・成果

私たちはイオン性ナノ結晶の陽イオン交換反応を研究する中で、ナノ結晶の形によって生成物の結晶構造が変化することに気づきました。具体的には、六方晶系注1) Cu1.8Sナノ結晶のCu+イオンをCo2+で交換したとき、薄いプレート形状のCu1.8Sからは同じ六方晶系のCoSが生成する一方で、細長いロッド形状のCu1.8Sは立方晶系注2)のCo9S8に結晶構造が変化することを発見しました。

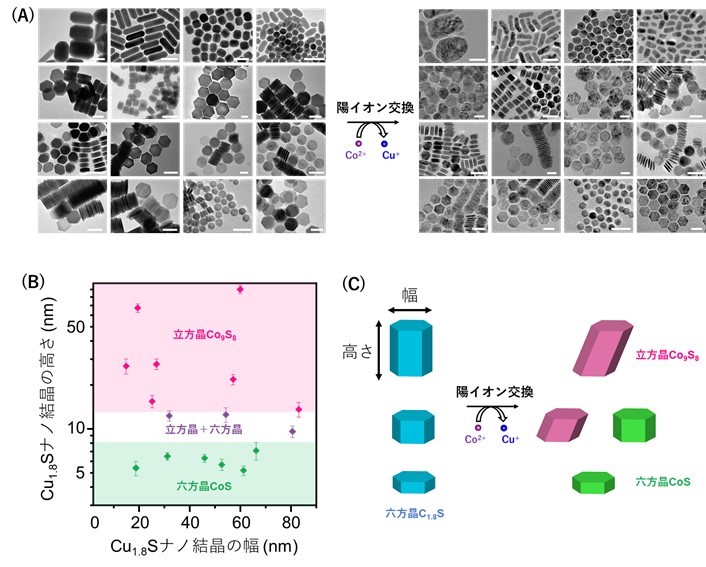

結晶構造変化が起こる条件を詳しく調べるために、私たちが得意とする合成技術を駆使して、幅と高さが異なる16種類の六角柱型Cu1.8Sナノ結晶を合成し、それらの陽イオン交換反応を行いました(図2A)。ナノ結晶の形と生成物の結晶構造を整理すると、Cu1.8Sナノ結晶の「高さ」が結晶構造を決める唯一の因子であり、高さが約10 nmを境にして、それ以下のときは六方晶系(CoS)を維持し、それ以上のときは立方晶系(Co9S8)に結晶構造が変化するという関係性を見つけました(図2B, C)。

形によって結晶構造が変わる原因として、ナノ結晶表面の安定性に注目しました。第一原理計算注3)の結果、六角柱型六方晶系CoSの側面は底面よりも表面エネルギー注4)が高く、側面を大きく露出することが熱力学的に極めて不安定なことが分かりました。このことから、六角柱の高さが大きくなり側面の面積が増えると、なるべく露出を避けようとして、より安定な立方晶系Co9S8へ構造変化する力がはたらくことが示唆されました。

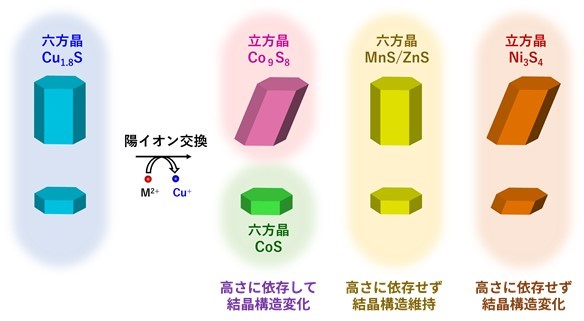

Co2+以外の3種類の陽イオンではこのような形状依存の結晶構造変化は見られず、物質固有の相安定性がこの現象に重要な役割をもつことも分かりました(図3)。

図2.(A)16種類のCu1.8Sナノ結晶の陽イオン交換反応前後の透過電子顕微鏡像(スケールバー:50 nm)、(B) Cu1.8Sナノ結晶の高さ・幅と生成物の結晶構造の関係、(C) Cu1.8Sナノ結晶の高さに依存した結晶構造変化の模式図。

図3.陽イオンの種類に依存した陽イオン交換反応における結晶構造変化の違い

3.波及効果、今後の予定

半導体として使われるイオン性結晶は結晶構造特有の性質をもつため、結晶構造の制御は重要な研究テーマになっています。本研究で得られた知見は、温和な条件でイオン結晶中のイオンの配列を制御する技術につながると考えられます。今回は4種類の陽イオンを検討しましたが、理論の体系化のためには他の多くの金属陽イオンの検討は必須であると考えており、実験・計算の両面から研究を続けていく予定です。

4.研究プロジェクトについて

本研究は文部科学省JSPS科学研究費助成事業 基盤研究(S)、新学術領域研究「配位アシンメトリー」、挑戦的研究(萌芽)、特別研究員奨励費、ナノテクノロジープラットフォーム事業、京都大学化学研究所国際共同利用・共同研究拠点事業の支援を受け実施いたしました。

用語解説

注1)六方晶系

七つある結晶系の一つ。結晶軸の一つ (c軸) が6回の回転軸または回反軸であり、他の結晶軸はc軸と垂直な平面内にあり、長さが等しく60度の角をなす。

注2)立方晶系

七つある結晶系の中でもっとも対称性の高い結晶系であり、結晶軸の長さはすべて等しく、結晶軸のなす角はすべて90度をとる。

注3)第一原理計算

物質の中の電子の運動を、量子力学の方程式に従って数値計算により解く手法のこと。

注4)表面エネルギー

物質表面の原子と物質内部の原子がもつエネルギーの差。表面エネルギーが大きいほどその面を露出した状態は不安定になる。

研究者のコメント

珍しい現象を見逃さず、何故起こるかを粘り強くひも解いて一定の結論を導き出すことができました。ナノ結晶のイオン交換反応は報告されてから20年ほど経ちますが、まだまだ見つかっていない不思議な現象が隠れている魅力的な研究対象であり、これからも丁寧な合成と注意深い観察によって新しいナノ材料合成につながる有用な手法を開拓していきたいと考えています。

論文タイトルと著者

タイトル:Determinants of Crystal Structure Transformation of Ionic Nanocrystals in Cation Exchange Reactions (陽イオン交換反応におけるイオン性ナノ結晶の結晶構造変化決定因子)

著 者:Zhanzhao Li, Masaki Saruyama, Toru Asaka, Yasutomi Tatetsu, and Toshiharu Teranishi

掲 載 誌:Science

DOI:10.1126/science.abh2741

お問い合わせ先

研究に関すること

寺西 利治 (てらにし としはる)

京都大学化学研究所・教授

TEL:0774-38-3120 FAX:0774-38-3121

E-mail:teranisi[at]scl.kyoto-u.ac.jp

浅香 透 (あさか とおる)

名古屋工業大学 大学院工学研究科 / フロンティア研究院・准教授

TEL:052-735-5643

E-mail:asaka.toru[at]nitech.ac.jp

立津 慶幸(たてつ やすとみ)

名桜大学・准教授

TEL:0980-51-1100(大学代表) FAX:0980-52-4640(大学代表)

E-mail:y.tatetsu[at]meio-u.ac.jp

広報に関すること

京都大学 総務部広報課国際広報室

TEL:075-753-5729 FAX:075-753-2094

E-mail:comms[at]mail2.adm.kyoto-u.ac.jp

名古屋工業大学 企画広報課

TEL:052-735-5316

E-mail:pr[at]adm.nitech.ac.jp

名桜大学 教務部入試・広報課

TEL:0980-51-1056

E-mail:info[at]meio-u.ac.jp

*それぞれ[at]を@に置換してください。

フォト弾性率パターニングによる"不均質"樹脂の開発 ― 省資源化に向けた新規樹脂設計コンセプト ― 高齢者はなぜ自宅から熱中症で搬送されるのか? ~計算科学と熱中症搬送者統計データの融合による科学的な裏付けに向けて~