太陽光水素生成と電池発電を繰り返せるヨウ化水素(HI)サイクル ―カーボンニュートラル実現に必要なグリーン水素を高効率生成―

News&Topics

カテゴリ:プレスリリース|2023年9月14日掲載

発表のポイント

〇 カーボンニュートラル実現の鍵といわれるグリーン水素[1]の新しい製造方法を開発した

〇 高効率グリーン水素生成を単層カーボンナノチューブ[2]がアシスト

〇 水素製造の副生成物による電池発電を行うと再び水素製造が可能になる新しい仕組みを実現

概要

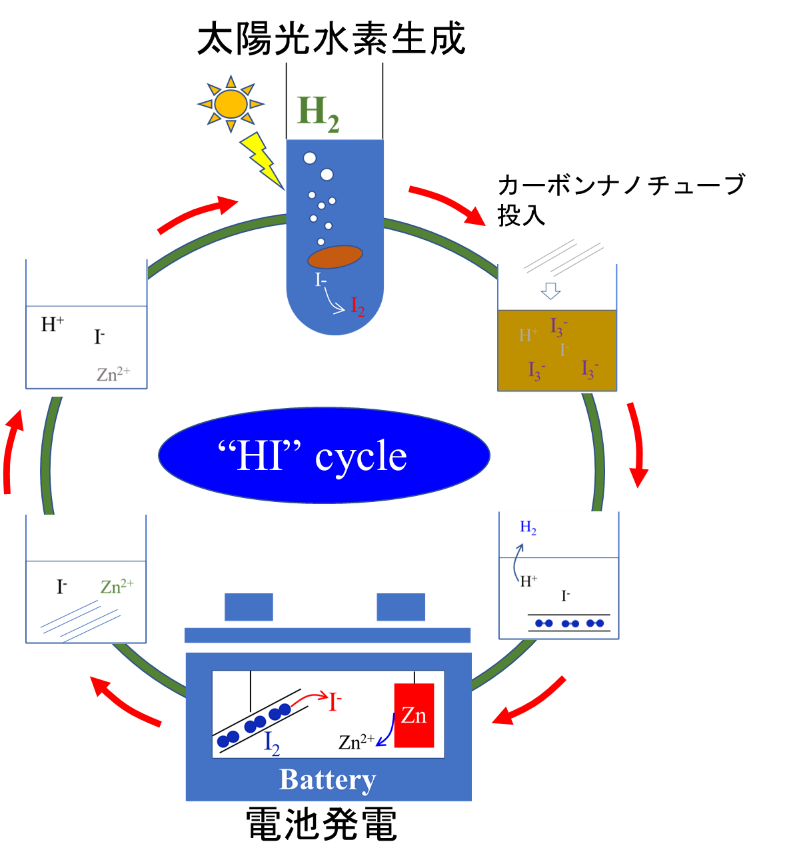

本学大学院工学研究科 工学専攻(生命・応用化学領域)の石井陽祐准教授と川崎晋司教授は太陽光水素生成と電池発電を繰り返し行うことができる新しいエネルギーサイクルを開発しました。水素生成の対になる酸化反応にヨウ化物イオンの酸化を利用することで必要なエネルギーを小さくして高効率グリーン水素生成を実現し(図の上部)、また、この水素生成の副生成物として生成するヨウ素分子を単層カーボンナノチューブ内に取り込んだものを電極とする電池による発電に成功しました(図の下部)。この発電を行うと取り込んだヨウ素がヨウ化物イオンとなり、もう一度水素生成の対反応に利用することができるようになります(図の上部に戻る、このサイクルを石井、川崎はヨウ化水素(HI)サイクルと名付けた)。

現在、カーボンニュートラルの実現に向けて二酸化炭素(CO2)を排出することなくエネルギーをつくりだすことが求められており、太陽光に代表される再生可能エネルギーでつくりだすグリーン水素は次世代エネルギー源としてもっとも注目されているものの一つです。また、電池による発電もCO2を排出することなくエネルギーを取り出すことができます。今回の発見はグリーン水素生成と電池発電を繰り返し行うことができる画期的なものであると言えます。

本研究成果は、2023年9月4日にPhysics Status Solidiに掲載されました。

図1 今回開発した太陽光水素生成と電池発電を繰り返すことができるヨウ化水素(HI)サイクル。

研究の背景

石油や石炭などの化石燃料を燃焼させたときに排出されるCO2は地球温暖化の大きな要因で、近年の異常気象は地球温暖化によるものと考えられています。また、化石燃料には近い将来枯渇して利用できなくなるという問題もあります。こうしたエネルギー・環境問題の解決にむけて、CO2を排出することなく再生可能エネルギーで生成するグリーン水素が次世代エネルギー源として期待されています。

現状、商用と流通している水素は化石燃料である天然ガスを分解して得ており、脱化石燃料でもなく、脱CO2でもないグレー水素[3]です。グリーン水素生成は容易ではないため、グレー水素同様に天然ガスを出発にCO2を排出することなく水素を得る手法の開発も進められていますが本質的な解決になりません。

研究の内容・成果

グリーン水素生成が難しい理由はさきに述べたとおりですが、水素生成反応の対反応としてヨウ化物イオンの酸化反応を利用することで高効率な水素生成が期待できます。本研究グループは、実際に、対反応を酸素発生反応とした場合に比べ、ヨウ素を利用することで高効率になることを確認しました。

水素生成時に副生成物として得られるI2分子が水素生成を阻害しますが、単層カーボンナノチューブでI2分子を吸収することで水素生成を長時間継続できることを明らかにしました。

単層カーボンナノチューブに貯蔵したヨウ素を正極とし金属亜鉛を負極とする電池を構成し、発電できることを確認し、この発電により溶液中にヨウ化物イオンが戻り、再び水素生成反応に利用できることを示しました。

社会的な意義

日本は2050年までにカーボンニュートラルの実現を目指すことを宣言し、エネルギー枯渇問題や地球温暖化などの環境問題を解決するためにカーボンニュートラル実現が求められています。

カーボンニュートラル実現に向けて、CO2を排出することなくエネルギーを取り出すことが必要とされています。グリーン水素はそのエネルギー源として期待されており、また、電池による発電もCO2を発生することなくエネルギーを生み出すことができます。今回、本研究グループが発見したこの2つの技術を連続して利用できるHIサイクルの開発研究はカーボンニュートラル実現に大きく貢献します。

今後の展望

光触媒の改良など実験条件の最適化によりさらなる高効率水素生成を目指します。単層カーボンナノチューブの直径、長さを変えた実験を行うことでHIサイクルのさらなる長寿命化を進めていきます。今回開発した新しいエネルギーサイクルは高価な貴金属元素などを必要とせずコスト的に有利であるだけでなく、余分なものを排出せず環境にも優しい技術であり早期の実用化が期待されます。

用語解説

[1] グリーン水素:再生可能エネルギー(太陽光など)を使って、製造工程においてCO2を排出せずにつくられた水素

[2]単層カーボンナノチューブ:炭素六角網面1枚を丸めた構造のカーボンナノチューブのこと。複数のチューブが入れ子状になったものを多層カーボンナノチューブという。

[3] グレー水素:天然ガスの主成分であるメタン(CH4)から水蒸気改質法と呼ばれる方法で取り出した水素のこと。生成過程でCO2を排出するだけでなく、化石燃料も使用している。商用利用される水素のほとんどがこのグレー水素である。

論文情報

論文題目:Hydrogen iodide energy cycle to repeat solar hydrogen generation and battery power generation using single-walled carbon nanotubes

著者名:Yosuke Ishii, Midori Umakoshi, Kenta Kobayashi, Runa Kato, Ayar Al-zubaidi, Shinji Kawasaki

雑誌名:Physics Status Solidi

公表日:2023年9月4日

URL:https://doi.org/10.1002/pssr.202300236

お問い合わせ先

研究に関すること

名古屋工業大学大学院工学研究科 工学専攻(生命・応用化学領域)

教授 川崎晋司

TEL:052-735-5221

E-mail:kawasaki.shinji[at]nitech.ac.jp

広報に関すること

名古屋工業大学 企画広報課

TEL:052-735-5647

Email:pr[at]adm.nitech.ac.jp

*[at]を@に置換してください。

網膜色素変性症の治療につながる低分子抗体を発見 ~抗体を基盤とした網膜疾患の新たな遺伝子治療法の確立に向けて~ 微生物が光に反応してカリウムイオンを運ぶしくみの解明と神経科学への応用 ――四半世紀ぶりに発見された全く新規のカリウムイオン選択性のしくみ――