PFASからPTFEまでの室温分解に成功 ―金属ナトリウム分散体によるフッ素資源循環技術を開発―

News&Topics

カテゴリ:プレスリリース|2025年7月22日掲載

名古屋工業大学/神奈川大学

発表のポイント

〇 金属ナトリウム分散体を用いることでフッ素系高分子「PTFE」の常温・常圧分解に成功

〇 POPs条約対象物質であるPFOAをはじめ、様々なPFASの常温・常圧分解に成功

〇 分解物はフッ化ナトリウムであり、フッ素資源として、フッ素化合物の製造に利用可能

概要

名古屋工業大学の荒木泰地氏(研究当時:工学専攻生命・応用化学系プログラム2年)、太田響喜氏(工学専攻生命・物質化学プログラム2年)、村田裕祐氏(共同ナノメディシン科学専攻1年)、住井裕司准教授(生命・応用化学類)、柴田哲男教授(生命・応用化学類)、神奈川大学の堀久男教授、濱浦尋氏(研究当時:理学研究科博士後期課程3年)らの研究グループは、バレンシア大学のJorge Escorihuela 教授らと共同で、フッ素系高分子(*1)のPTFE (ポリテトラフルオロエチレン)やPFOA(ペルフルオロオクタン酸)などのPFAS(ペルフルオロアルキルおよびポリフルオロアルキル物質)(*2)を常温常圧の穏和な条件で金属ナトリウム分散体を用いることで分解し、フッ化ナトリウム(NaF)(*3)へと変換する新技術を開発しました。

従来、PTFEやPFOAなどの分解には高温での焼却処理が必要であり、多大なエネルギーを消費するうえ、有毒ガスの発生といった環境負荷の問題が指摘されてきました。本研究グループの技術は、これらの課題を大幅に軽減することに成功しました。この成果は、フッ素化学産業と環境保全との両立に向けた大きな一歩であり、今後、フッ素資源の持続可能な利用に貢献する国際的な取り組みにもつながることが期待されます。

本研究成果は、国際学術誌「Nature Communications」のオンライン速報版に、2025年7月15日付で掲載されました。

研究の背景

PTFEに代表されるフッ素系高分子は、優れた耐薬品性・低摩擦・耐熱性からフライパンのコーティングや自動車部品、半導体・光ファイバーの絶縁材など幅広く利用されています。しかしその高い耐久性は廃棄時に重大な問題を引き起こします。高温焼却では大量のエネルギーを必要とし、腐食性のフッ化水素ガスを発生させるほか、埋め立てでは分解されずに残り続け、地球環境への悪影響が懸念されています。

最近、フッ素系高分子を分解し、フッ素を回収する方法が注目を集めています。これまでに500℃以上の高温法や金属還元剤を使う手法が報告されていますが、いずれもフッ素回収の効率や安全性、実用性に課題がありました。

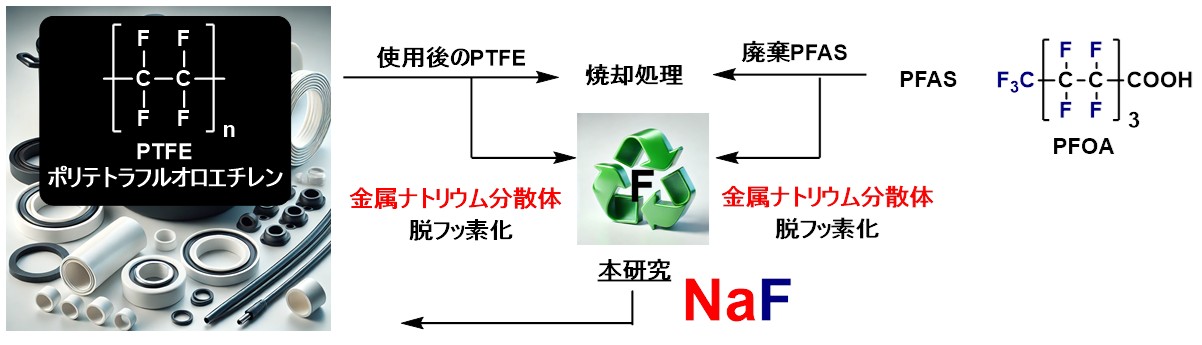

こうした背景を受け、本研究では安価で取り扱いの容易な金属ナトリウム分散体(Sodium dispersion)を用いることで、PTFEの分解およびフッ素回収を常温常圧で達成することに成功しました(図1)。この簡便かつ穏和な条件でフッ化ナトリウムへ変換する新しい分解技術はPTFEにとどまらず、環境中に長期間残留することで知られるPFOAなど様々なPFASにも応用可能であり、フッ素資源循環と環境負荷低減の両立に貢献します。

研究の内容

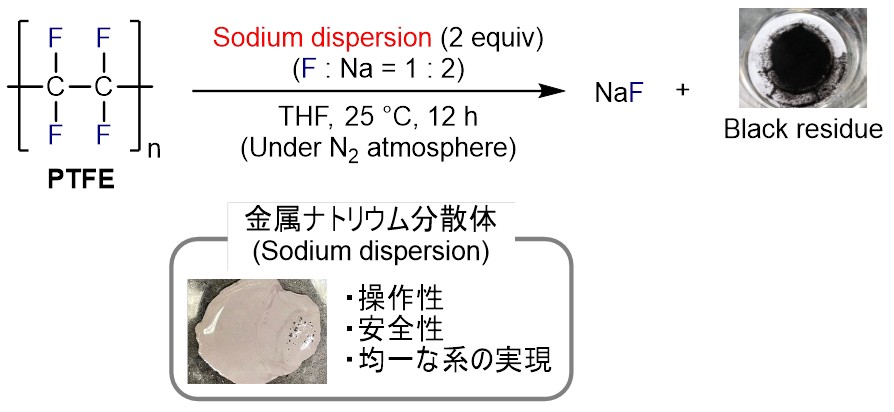

金属ナトリウム分散体は、金属ナトリウムの微粒子がミネラルオイル中に分散した灰色の液体です。金属ナトリウムの反応性を保持しているだけでなく、①シリンジで秤量できる扱いやすさ、②空気中で取り扱い可能という高い安全性、③有機溶媒での均一な系が形成可能といった利点があります。本研究ではこの特性に着目し、まずPTFEの分解・脱フッ素化に取り組みました(図2)。

実験の結果、THF溶媒中で金属ナトリウム分散体をPTFEのフッ素に対して2倍量用いる条件が最も効果的であること、97%の高収率でフッ化ナトリウムが生成することが分かりました。この脱フッ素化反応で形成された黒色粉末(Black residue)の構造と物性は、ラマン分光法、赤外分光法(IR)および走査型電子顕微鏡(SEM)とエネルギー分散型X線分光法(EDS)等の解析によって評価され、アモルファス(*4)構造を持つ不飽和炭素骨格(*5)であることが明らかになりました。

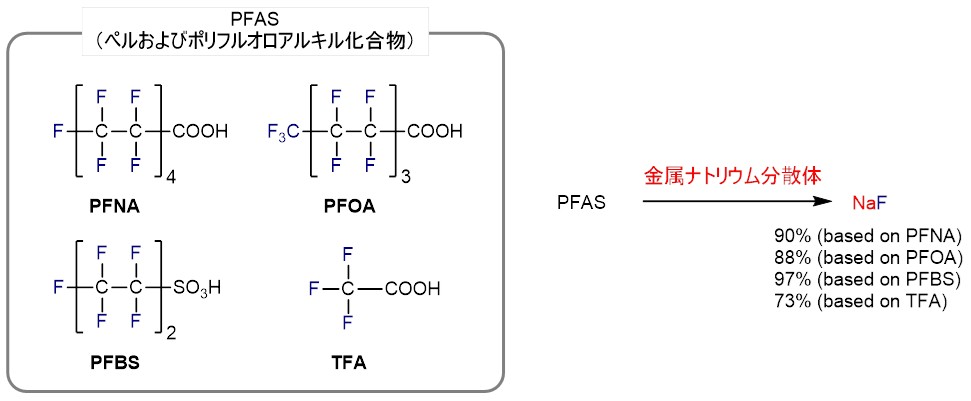

また、本手法はPFASと称されるペルフルオロノナン酸(PFNA)、ペルフルオロオクタン酸(PFOA)、ペルフルオロブタンスルホン酸(PFBS)、トリフルオロ酢酸(TFA)など様々なPFASの分解・脱フッ素化に適用可能であることも分かりました(図3)。

社会的な意義と今後の展望

本研究で開発した室温かつ穏和な条件でのナトリウム分散液を用いた分解・脱フッ素化法は、PTFEや様々なPFASから最大98%のフッ素をフッ化ナトリウムとして高効率に回収できる点が大きな特徴です。使用済みのPFASや回収されたPFASは、従来、プラズマ処理や高温燃焼などによって分解されています。今回、開発した技術は、焼却時のエネルギー消費や分解時に発生する有毒ガスの発生を大幅に抑制できる実用的かつ環境に配慮した方法を提案しています。また、回収したフッ化ナトリウムは、フッ素資源として、国内で再利用する道を開き、蛍石など輸入原料への依存を減らす技術として、注目が見込まれます。

本研究は、科学技術振興機構(JST)戦略的創造研究推進事業 CREST研究領域「分解・劣化・安定化の精密材料科学」(研究総括:高原淳(九州大学))における研究課題「フッ素循環社会を実現するフッ素材料の精密分解」(研究代表者:柴田哲男)(課題番号JPMJCR21L1)、東ソー・ファインケム株式会社の支援を受けて実施しました。

論文情報

論文名:Room-temperature defluorination of PTFE and PFAS via sodium dispersion

著者名:Taichi Araki#, Hibiki Ota#, Yusuke Murata, Yuji Sumii, Jin Hamaura, Hiroaki Adachi, Takumi Kagawa, Hisao Hori, Jorge Escorihuela, Norio Shibata*

#共同第一著者、*責任著者

掲載誌:Nature Communications

公表日:2025年7月15日

DOI:10.1038/s41467-025-61819-6

URL:https://doi.org/10.1038/s41467-025-61819-6

用語解説

(*1)フッ素系高分子

分子構造中にフッ素原子を含む高分子樹脂で、非粘着性・低摩擦性・耐薬品性・耐熱性・電気絶縁性・耐候性など、優れた特性を併せ持つ。化学構造の違いにより独自の高機能が付与される。

(*2)PFAS

ペルフルオロアルキル化合物、ポリフルオロアルキル化合物の総称で、PFASの定義には国際的な統一基準はないが、OECD(経済協力開発機構)によると、「少なくとも一つのCF3またはCF2基を含むフッ素化合物」がPFASに該当するとされる。この定義に基づくと、従来の長鎖PFAS( 例:PFOS( ペルフルオロオクタンスルホン酸)、PFOA(ペルフルオロオクタン酸))に加え、トリフルオロ酢酸(TFA、CF3COOH)もPFAS に含まれる。また、PTFE も完全フッ素化されたポリマーであり、PFAS に分類されるが、「ポリマー型PFAS」として別途議論すべき対象である。

(*3) フッ化ナトリウム

フッ化ナトリウムは組成式 NaF で表されるナトリウムのフッ化物である。フッ化物イオンとしてや,フッ化物の製造など多様な用途に用いられる。

(*4) アモルファス

結晶のような規則正しい構造を持たない物質の状態。

(*5)不飽和炭素骨格

炭素原子間に二重結合や三重結合を含む有機化合物の構造。

お問い合わせ先

研究に関すること

名古屋工業大学 生命・応用化学類

教授 柴田 哲男

TEL: 052-735-7543

E-mail: nozshiba[at]nitech.ac.jp

神奈川大学 理学部

教授 堀 久男

TEL: 045-481-5661

E-mail: h-hori[at]kanagawa-u.ac.jp

広報に関すること

名古屋工業大学 企画広報課

TEL: 052-735-5647

E-mail: pr[at]adm.nitech.ac.jp

神奈川大学 企画政策部広報課

TEL: 045-481-5661

E-mail: kohou-info[at]kanagawa-u.ac.jp

*それぞれ[at]を@に置換してください。

8月2日(土) 「ツルマイ・チクサ ミズマツリ」を開催~「イオンタウン×名工大」共同研究:若宮高架下を初活用し、エリアの回遊性を目指す社会実験~ ヒメダイヤの新たな応用―蛍光X線ホログラフィーの高圧下での測定に成功 ~特定元素周りの原子位置の3次元的可視化~