代替フロンの完全ケミカルリサイクル技術 ― 蛍石に依存しない次世代フッ素化合物製造法 ―

News&Topics

カテゴリ:プレスリリース|2025年10月 2日掲載

発表のポイント

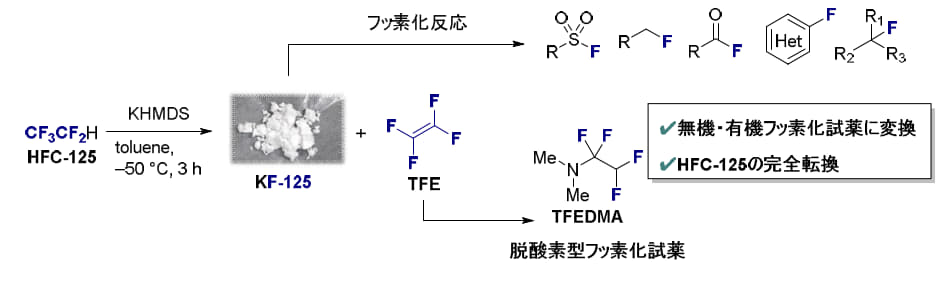

〇 代替フロン HFC-125を100%資源化

〇 HFC-125を無機フッ素化試薬 KF-125 と有機フッ素化試薬 TFEDMA への完全転換に成功

〇 蛍石に依存しないフッ素循環型社会の実現に大きく前進

概要

有機フッ素化合物は、冷媒、医薬品、農薬、液晶材料、テフロン製品など幅広い分野で利用され、私たちの暮らしを豊かに支えています。しかし、その製造には蛍石(*1)を原料とするフッ化水素(HF)が不可欠であり、採掘に伴うエネルギー消費や二酸化炭素の排出、そして将来的な蛍石資源枯渇が国際的な課題となっています。このため、既存フッ素資源を循環利用する「ケミカルリサイクル技術」(*2)の開発が強く望まれています。

名古屋工業大学の岩﨑皓斗氏(共同ナノメディシン科学専攻2年)、趙正宇助教(生命・応用化学類)、南谷俊介氏(生命・応用化学科4年)、柴田哲男教授(生命・応用化学類)らの研究グループは、代替フロン(*3)であるペンタフルオロエタン(HFC-125、 CF3CF2H)からフッ化カリウム(KF)および有機フッ素化試薬テトラフルオロエチル-N、N-ジメチルアミン(TFEDMA)へと完全転換する技術を開発しました。

HFC-125はオゾン層を破壊しない冷媒として普及していますが、モントリオール議定書のキガリ改正(*4)によって段階的な削減が行われている冷媒の一つです。本研究により、HFC-125を「冷媒」から「フッ素化試薬」へと分解変換する完全ケミカルリサイクルが実現し、蛍石に依存しないフッ素化合物の持続可能な製造に道を開きました。これは国連の持続可能な開発目標(SDGs)(*5)の「つくる責任 つかう責任(SDG12)」にも合致し、循環型社会(*6)の構築に大きく貢献する成果です。

本成果は、国際学術誌 Organic Letters オンライン速報版に2025年9月29日付で掲載されました。

▶詳細(プレスリリース本文)はこちら

謝辞

本研究は、JST戦略的創造研究推進事業(CREST)研究領域「分解・劣化・安定化の精密材料科学」(研究総括:高原淳(九州大学 ネガティブエミッションテクノロジー研究センター 特任教授))における研究課題「フッ素循環社会を実現するフッ素材料の精密分解」(研究代表者:柴田哲男)(課題番号JPMJCR21L1)、元島栖二博士(CMC総合研究所)およびダイキン工業株式会社の支援を受けて実施しました。

論文情報

論文名: From Refrigerant to Reagent: Repurposing HFC-125 into Inorganic and Organic Fluorinating Agents

著者名: Hiroto Iwasaki、 Zhengyu Zhao、 Syunsuke Nanya、 Naoyuki Hoshiya、 Yosuke Kishikawa、 and Norio Shibata*

*責任著者

掲載誌: Organic Letters

公表日: 2025年9月29日

DOI: 10.1021/acs.orglett.5c03605

URL:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.orglett.5c03605

用語解説

(*1)蛍石

天然からフッ素を得る際の主原料となる鉱物。主成分はフッ化カルシウム(CaF2)。硫酸と反応させるとフッ化水素が生じ、このフッ化水素がフッ素化合物の製造に使われる。

(*2)ケミカルリサイクル

廃棄物を化学的に分解し、元の原料もしくは他の化学成分に変換し、新たに原料として再利用する技術。元の製品が原料となるため、限りある資源の使用量を削減でき、資源の循環利用が可能となる。

(*3)代替フロン(HFC)

フルオロカーボンの一種。フルオロカーボンは、クロロフルオロカーボン(CFC)、ハイドロクロロフルオロカーボン(HCFC)、ハイドロフルオロカーボン(HFC、代替フロン)に分類される。化学的に極めて安定で、人体に無害なことから、エアコンや冷蔵庫などの冷媒や消火剤、断熱材の発泡剤など広く利用されていた。CFC、HCFCは塩素を含むが、HFCは塩素を含まないためオゾン層を破壊しない。その一方で、温暖化効果が高いため国際的に段階的な削減が義務付けられている。

(*4 )モントリオール議定書のキガリ改正

従来のオゾン層破壊物質に加えて、HFC(ハイドロフルオロカーボン)を段階的に削減することを定めた国際合意である。これにより、HFC-125などの高GWP冷媒も規制対象となり、気候変動対策として削減が進められている。

(*5)持続可能な開発目標(SDGs)

2030年までに世界が達成すべき目標として17の達成目標と169の達成基準からなる国際目標。17の達成目標は、貧困や教育、気候変動、環境問題など地球規模で解決すべき課題が目標となっている。先進国・途上国を問わず、あらゆる人が目標から取り残されることなく、豊かに暮らせる社会に実現を目指し、国や政府だけでなく、企業や個人などすべての人が目標達成に向けて行動することが重要とされている。

「つくる責任、つかう責任」とは、地球の限りある資源を持続的に利用し、環境汚染を防ぐために、製品をつくる側とつかう側がそれぞれ協力して、生産と消費のサイクルを構築する目標である。生産者側は省資源で高品質、製品のライフサイクルを意識した設計が求められ、消費者はリサイクルや廃棄物削減を意識した消費行動を行うことが求められる。

(*6)循環型社会

廃棄物はできるだけリサイクルなどで適正に再利用し、これ以上利用できない場合には適正に処理することで、廃棄物の発生と限りある資源の消費を可能な限り抑制される。環境への負荷ができる限り低減された社会。大量生産・大量消費・大量廃棄型の経済から脱却し、ごみの発生抑制(リデュース)、再使用(リユース)、再資源化(リサイクル)の「3R」を基本原則としている。

お問い合わせ先

研究に関すること

名古屋工業大学 生命・応用化学類

教授 柴田 哲男

TEL: 052-735-7543

E-mail: nozshiba[at]nitech.ac.jp

広報に関すること

名古屋工業大学 企画広報課

TEL: 052-735-5647

E-mail: pr[at]adm.nitech.ac.jp

*[at]を@に置換してください。

層状有機-無機ハイブリッド材料により摩擦を低減 ~フッ素樹脂に代わる新たな固体潤滑剤として期待~ ARTFUL CAMPUS 2026 未来共創 ~音楽×工学×美術―この力が交わるとき、未来の表現が生まれる~