名古屋工業大学-名古屋大学医学系研究科合同シンポジウム (メディカルAI人材養成産学協働拠点(AI-MAILs)・医工連携拠点共催)を開催しました

News&Topics

カテゴリ:ニュース|2023年10月26日掲載

10月10日(火)に「名古屋工業大学-名古屋大学医学系研究科合同シンポジウム (メディカルAI人材養成産学協働拠点(AI-MAILs)・医工連携拠点共催)」を名古屋工業大学のNITech Hallで開催しました。

名古屋工業大学大学院工学研究科 工学専攻(情報工学領域)の本谷秀堅教授の司会進行により、冒頭、松尾清一東海国立大学機構長と木下隆利名古屋工業大学長から開会の挨拶がありました。松尾機構長は、2023年4月に締結した基本協定や、現在進みつつある共同研究、名古屋大学医学系研究科で取り組んでいる文科省・医療AI人材教育拠点AI-MAILs事業に触れ、名工大と名大医学系研究科の連携強化に対する期待を語りました。木下学長は、名工大と名大医学系研究科の立地の近さに触れ、これまでに行われてきた共同研究、両者の日常的な交流の場として名大医学系研究科メディカルxRセンター内に設置された「医工学共創研究室」、2023年7月から新たな交流の場として定期的に開催されている「医工学交流カフェ」について紹介し、今後の連携促進への期待を述べました。

続いて、AI-MAILs代表で名古屋大学医学系研究科の大野欽司教授から、5つの大学・研究機関、24の企業との連携により、メディカルAI人材を育成することを目的としたプログラムであるAI-MAILsの取組みについて、連携企業や名工大を含む連携大学、実際に展開されているプログラム等の紹介があり、名工大との共同研究の実績として、オミクスに関する成果についても報告がありました。

名古屋大学医学部附属病院の藤原道隆メディカルxRセンター長・病院教授と名古屋工業大学の田中由浩学長特別補佐・教授からは、腹腔鏡手術中の触覚センシングに関わる共同研究の歴史や成果、基本協定締結に至る経緯、メディカルxRセンターについての説明がありました。共同研究が立ち上がる過程で両教授がお互いの研究室を訪ねたエピソードや、異なる分野の研究者がコミュニケートする際の考え方などが発表されました。

医工連携成功事例の招待講演では、公益財団法人医療機器センター 認証事業部 審査役の鈴木孝司氏から、医療機器におけるAIの活用について発表いただきました。医療機器への人工知能の応用が進む現在の趨勢に対して、薬事の視点における人工知能の考え方や、医師による最終確認の必要性の有無と機械学習による性能変化の有無を手掛かりとして考えることの重要性などが解説されました。また、メディエライト合同会社 代表社員の中村亮一氏から、製品実現における開発者と医療従事者の共感の重要性が指摘されたあと、製品が開発されてから市場に出るまでの具体的な過程が紹介され、その具体的な過程を参照しつつデザイン思考について述べられるとともに、その実践に際して遭遇しやすい本質的な困難について指摘がなされました。

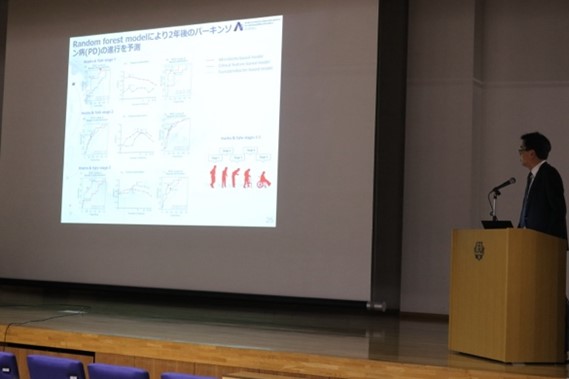

「医工連携要素技術紹介」では、名古屋大学 予防早期医療創成センターの大山慎太郎准教授からIoT技術を利用した院内の装置群の位置や稼働状況をモニタリングするシステムについて、名古屋工業大学大学院工学研究科 工学専攻(情報工学領域)の大塚孝信准教授から屋内に設置するセンサによる人の見守りシステムについて、名古屋工業大学大学院工学研究科 工学専攻(電気・機械工学領域)の武藤真和助教からは血管などを想定した管状構造を流体が流れるときの応力計測について、名古屋大学 脳神経外科の布施佑太朗医師から機械学習を利用した神経内視鏡画像処理応用について、それぞれご講演がありました。いずれも医学と工学を跨がる研究であり、それぞれの発表に対して質疑応答が活発になされました。

最後に、小畑誠 名古屋工業大学理事と木村宏 名古屋大学医学系研究科長から閉会の挨拶がありました。小畑理事からは、本シンポジウムの講演を通して聴くことで、名古屋工業大学と名古屋大学医学系研究科との連携の強さを再認識できたと述べられるとともに、更なる関係強化への期待が述べられました。木村研究科長からはAI-MAILsや名古屋工業大学との連携拠点の意義や今後の活動への期待が述べられたあと、本シンポジウムのご講演者と参加者をはじめとする関係者の方々への謝意が述べられました。

渡辺義見 教授 と 佐藤尚 教授 の研究成果がMaterials誌に掲載され、そのホームページにハイライトされました。 取組紹介 - 【社会工学科(経営システム分野)】外部講師を招いた授業を行いました