樹脂界面での「結合交換」を利用した新接着技術の開発 ―接着剤不使用での異樹脂間接着を実現―

News&Topics

カテゴリ:プレスリリース|2025年2月12日掲載

発表のポイント

〇 樹脂間の界面で作用する「結合交換」を利用した、「接着剤不使用」の強接着技術を開発し、1cm2の接着面積で13kg以上の重りを保持する強接着を発現

〇 接着の熱処理時間や温度によって結合交換の進度を調節し、接着力の強弱を広範に制御可能

〇 VOC(Volatile Organic Compounds:揮発性有機化合物)を含む接着剤の利用による健康被害や環境被害の解決に貢献

概要

名古屋工業大学 生命・応用化学類の林幹大助教らの研究グループは、これまで蓄積してきた結合交換性樹脂に関する知見を活かし、樹脂材料の新規接着技術を開発しました。従来の溶剤型接着剤の多くは、VOC(Volatile Organic Compounds:揮発性有機化合物)を含んでおり、健康被害や環境被害の観点で問題視されています。本研究成果は、接着剤を利用しない接着技術であるため、その問題を根本から解決することができます。

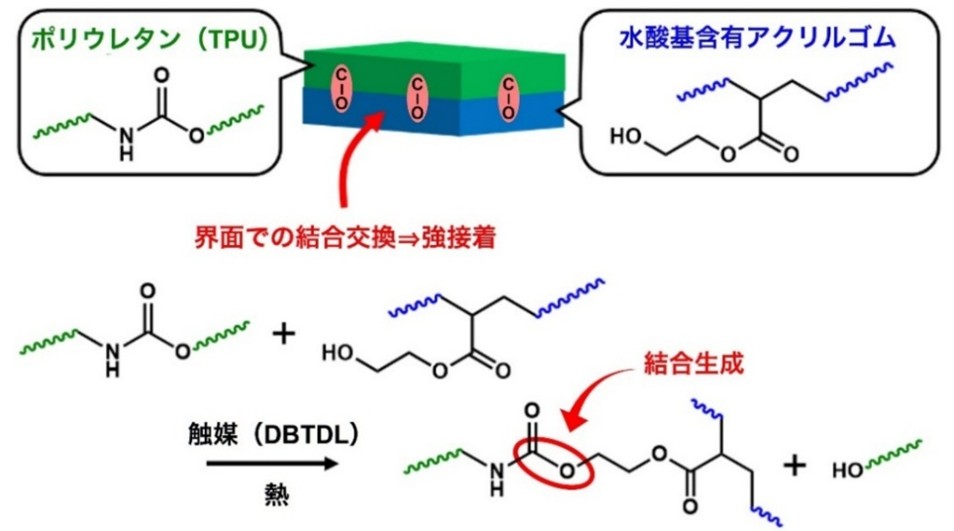

本研究グループは、これまでに結合交換性樹脂に関する基礎・応用研究を実施してきました。結合交換とは、樹脂を構成する高分子鎖の結合が外部刺激によって組み換わることを指します。本研究では、異なる樹脂間の「接触界面」で結合交換を作用させることで、熱可塑性樹脂(※1)と架橋ゴム(※2)のような全く異なる性質の樹脂でも、接着剤不使用で強接着が発現することを見出しました(図1)。

樹脂の接着技術は、建築・車両・航空機・日用品(スポーツ用品や靴)など、あらゆる製品で常に革新が求められており、本コンセプトにより、接着プロセスの簡易化や低資源化などの工業的意義も期待されます。

本研究成果は2025年2月11日に学術雑誌Macromolecular Rapid Communicationsにオンライン掲載されました。

研究の背景

VOCに関する諸問題は、以前より産業界で課題となっていましたが、硬化系接着剤の利用なしで強接着を発現させるのは困難とされてきました。また、接着工程(接着剤の塗布および硬化)を省くことができれば、製品生産効率を高め、さらには省資源化にもつながります。

林助教らの研究グループは、これまでに、架橋樹脂中に結合交換機構を導入することで、リサイクル性や修復性を付与したサスティナブル架橋樹脂に関する基礎・応用研究を実施してきました。これまでの研究では、架橋樹脂全体に結合交換機能を付与していましたが、異種樹脂間の接着を発現させるには、"樹脂界面で"結合交換が作用することが有効であると着想を得ました。界面で起こる無数の結合交換により、強接着の発現に必要な界面をまたぐ結合を多数生成させることができます。

研究の内容・成果

今回、本研究グループは、商用の熱可塑性ポリウレタン(TPU)と、水酸基を多数含むアクリルゴム間での強接着を報告しました。TPUはウレタン結合が高分子主鎖に含まれる樹脂であり、ウレタン結合は、水酸基と結合交換が可能であることがわかっています。また、その結合交換反応は適切な触媒利用によって促進されるため、アクリルゴムを調製する際にジラウリン酸ジブチルすず(Dibutyltin Dilaurate: DBTDL)を水酸基に対して1mol%添加しました。実験の対照試料としては、触媒を含まない水酸基含有アクリルゴムを調製しています。

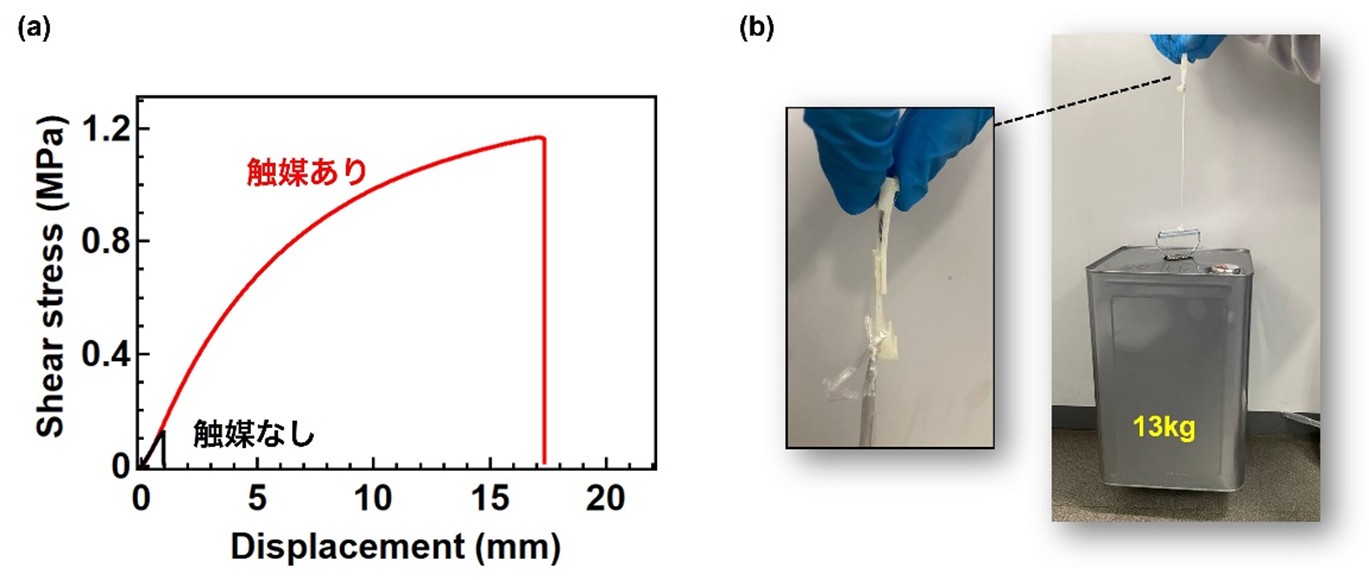

TPU(厚み1.8mm)と水酸基含有アクリルゴム(厚み0.4mm)を積層させ(二枚のTPUフィルムでアクリルゴムを挟む形で積層)、100℃で24時間熱処理を施すと、(アクリルゴムが)触媒を含む場合は強接着を発現し、触媒を含まない場合は全く接着しませんでした。この違いを定量評価するためにラップシェア試験(※3)を行い、得られたずり応力-ひずみ曲線を図2に示します。

触媒を含む試料でのみ接着性が発現したという結果は、界面での結合交換の進行が接着の鍵となることを示唆しています。触媒を含むアクリルゴムを利用して作成した接着積層体に対し、1cm2の接着面積で熱処理を行うと、13kgの重りを容易に持ち上げることができました。なお、13kgの重りにてTPUが変形してしまったので正確な評価することはできておらず、実際の最大荷重は13kg以上だと考えられます。

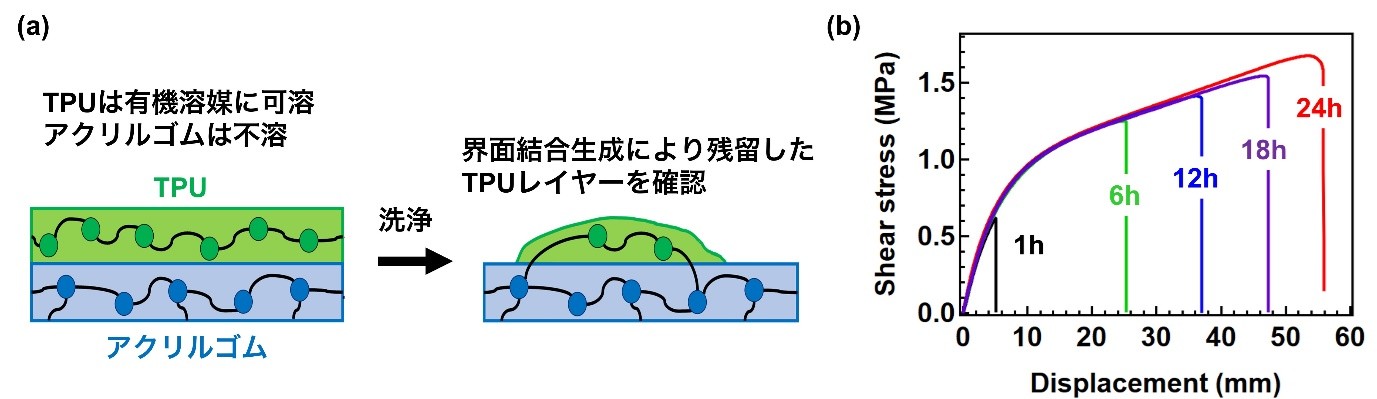

次に、界面での結合交換の進行を調査するために、接着面付近の分析を行いました。TPUは有機溶媒で溶解可能ですが、アクリルゴムは架橋樹脂であるため溶媒に不溶です。つまり、接着させた積層体を有機溶媒に浸漬させると、TPUは溶解して洗浄されますが、アクリルゴムが残留します。界面での結合交換が進行している場合、アクリルゴムの表面に、結合交換によって連結したTPU層がわずかに残留すると考えました(図3a)。洗浄および乾燥後のアクリルゴムの表面に対して、フーリエ変換赤外分光測定(FT-IR)(※4)および走査電子顕微鏡(SEM)(※5)を利用したエネルギー分散型X線分析(EDS)(※6)を行うと、TPUに由来するシグナルが観測されました。

一方、触媒を利用せず熱処理を行った積層体では、TPU由来のシグナルが全く観測されませんでした。これらの結果から、本設計で観られた接着性は、界面での結合交換に由来すると結論付けられます。なお、(接着力の支配因子となる)界面をまたぐ結合本数の生成量は熱処理時間に依存するため、図3bで示すように、熱処理時間(温度は120℃)によって接着力が系統的に調節できることも確認しています。

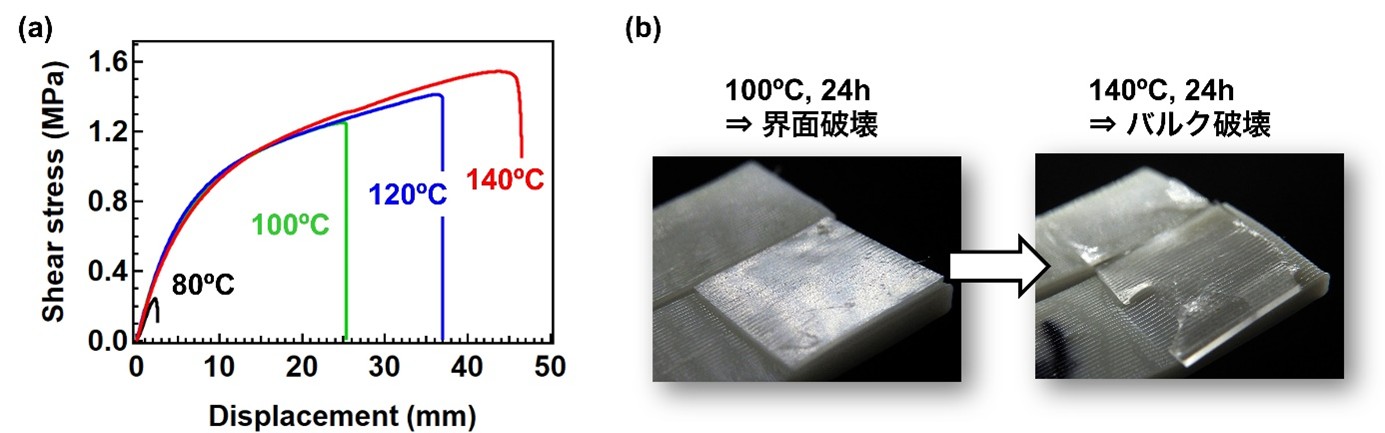

さらに、結合交換の速度は温度によって影響されるため、熱処理温度によって界面をまたぐ結合本数を変化させることができることから、温度によって弱い接着から強い接着まで制御することができると予想しました。図4aは、80℃から140℃まで熱処理温度を変化させた際のラップシェア試験の結果を示しています。なお、最高温度の140℃においても、TPUが溶融することはありません(140℃はTPUの融点以下)。結果から、研究グループの予測通り、高温ほど接着強度が大きくなることが示されました。図4bの破壊面の写真は、界面接着力の強弱を示しています。100℃での熱処理では界面破壊が起こり、140℃ではアクリルゴム自体が破壊されるというバルク破壊が起こりました。工業的には、予備接着と本接着が別工程で行われることもあるため、このように接着力の強弱が制御できる点も有用な特徴となります。

以上のように、本研究では、界面結合交換を利用した、接着剤不使用での樹脂-樹脂接着および、接着条件(時間・温度)に依存した接着力の制御を達成しました。

社会的な意義・今後の展望

接着技術の発展はあらゆる産業現場で求められています。特に、次世代の自動車や航空機では、金属より軽量な樹脂利用の割合が増加すると想定されています。これは、軽量化による燃費向上が、石油・電気エネルギー利用抑制を実現するためです。さらに、究極的なアイデアとして、自動車産業においては、樹脂のみで構成されるオール樹脂製車両の開発も目指されています。これらを達成するには、樹脂の物性改善(強度や靭性)ともに、異種樹脂間の接着技術革新も重要です。

このように、本研究成果は、接着剤使用によるVOC問題のような喫緊の課題の解決につながるとともに、将来的には、環境・資源問題の解決にアプローチする次世代産業の発展に貢献するものと期待できます。

本研究は名古屋工業大学 新領域学術院 融合研究の助成により実施しました。

用語解説

(※1)熱可塑性樹脂

加熱すると溶け、冷やすと固まる性質を持つプラスチックのこと。

(※2)架橋ゴム

高分子の分子間に橋を架けたような結合をつくることは架橋と呼ばれる。架橋構造を有し、室温で柔軟な樹脂は架橋ゴムと呼ばれる。熱可塑性樹脂と異なり、加熱により溶けることはない。

(※3)ラップシェア試験

接着された積層体にずり変形を加えながら、変形量に対する強度を測定する試験のこと。引張せん断接着強さ試験とも呼ばれる。

(※4)フーリエ変換赤外分光測定(FT-IR)

試料に赤外光を照射し、透過または反射した光量を測定する手法のこと。赤外光は、分子結合の振動や回転運動のエネルギーとして吸収されるため、分子の構造や官能基の情報をスペクトルから得ることができ、物質同定に関する情報を得ることができる。

(※5)走査電子顕微鏡

電子線を試料に当てて試料表面を観察する装置のこと。X線検出器を取り付けて元素分析を行うこともできる。

(※6)エネルギー分散型X線分析(EDS)

電子線照射により発生する特性X線を検出し、そのエネルギーや強度を解析することで試料中の元素の種類や含有量を調べる手法のこと。

論文情報

論文名:Achieving High-Strength Polymer Adhesion through Bond Exchange at the Interphase著者名:Ryota Ohnishi, Mikihiro Hayashi

掲載雑誌名:Macromolecular Rapid Communications

公表日:2025年2月11日 (in press, web-published)

DOI:10.1002/marc.202401059

URL:https://doi.org/10.1002/marc.202401059

お問い合わせ先

研究に関すること

名古屋工業大学 生命・応用化学類

林 幹大 助教

TEL: 052-735-7159

E-mail: hayashi.mikihiro[at]nitech.ac.jp

広報に関すること

名古屋工業大学 企画広報課

TEL: 052-735-5647

E-mail: pr[at]adm.nitech.ac.jp

*それぞれ[at]を@に置換してください。

電通大を代表とする提案が東京都の大学研究者による事業提案に採択 ~コミュニケーション・バリアフリー事業~ ジフルオロ(トリフルオロメトキシ)メチル化合物の合成 ―持続可能な社会に向けた材料開発に期待―