誤情報を信じる人に訂正を伝えるには? 訂正回避傾向へのメタ認知的支援の効果を解明

News&Topics

カテゴリ:プレスリリース|2025年5月13日掲載

名古屋工業大学/理化学研究所/東京学芸大学/名古屋大学/大正大学/東北大学

発表のポイント

〇 誤情報を信じている人の中には、その訂正情報(自分の信念と異なる事実)を選択的に避ける人が少なくない

〇 訂正情報を選択的に避ける人が訂正情報を読み、誤情報を吟味できるよう支援する方法を検証

〇 自身のクリック傾向を振り返るメタ認知的介入(注1)はクリック数を増加させるとともに、誤信念を減少させ、その効果は1週間後も持続することが明らかに

〇 訂正情報を伝える上で、認知的関与を促す介入の重要性を示すとともに、表面的なクリック数のみを指標にする問題点を浮き彫りに

概要

名古屋工業大学 基礎類の田中優子教授、理化学研究所革新知能統合研究センターの荒井ひろみユニットリーダー、東京学芸大学の犬塚美輪教授、名古屋大学大学院情報学研究科の久木田水生准教授、大正大学の井関龍太准教授、東北大学大学院情報科学研究科の乾健太郎教授、髙橋容市研究員の研究グループは、誤情報を信じる人に訂正情報を伝えるための効果的な介入方法を明らかにしました。

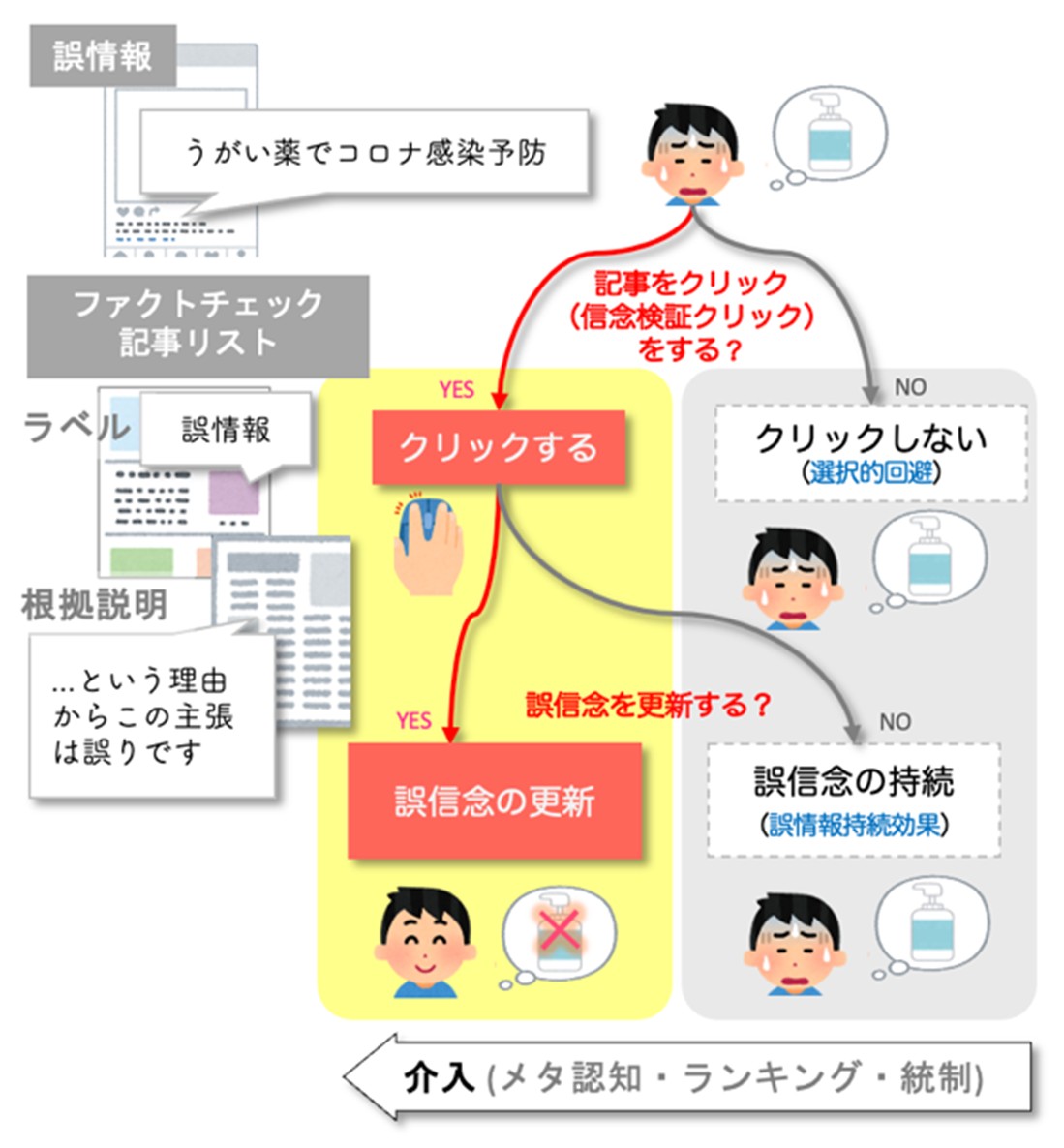

多くのファクトチェック情報はオンライン経由で提供されており、誤情報の訂正をユーザーに伝えるためには、誤情報を信じている人がその記事をクリックして読む必要があります。本研究グループが実施した先行研究(注2)では、43%の参加者に「信じている誤情報に対する訂正記事」へのクリックを選択的に避ける傾向があることが示されました。

今回の研究では、この「ファクト回避群」に対し、訂正情報のクリックだけでなく、訂正記事を読み自身の誤信念を吟味することの両方を促すための介入方法を検証しました。その結果、誘導する形でクリック数だけを増やしても誤信念の更新には効果がなく、自身のクリック行動の振り返りを促すメタ認知的介入がクリック行動と誤信念の更新の両方に効果的であることが示されました。

この成果は、2025年4月25日に国際会議論文Proceedings of the 2025 CHI Conference on Human Factors in Computing Systemsに掲載されました。

研究の背景

インターネット上で誤情報が急速に拡散する現代では、社会への深刻な影響を防ぐため、ファクトチェックによる訂正情報を迅速に共有することが重要です。しかし、訂正情報をアクセス可能な状態にしても、誤情報の影響が社会に根強く残ることがあります。その要因のひとつは、誤情報を信じる人が自分の信念と異なる訂正情報を選択的に避ける傾向です。特にオンラインでは、ファクトチェック記事へのアクセスが訂正情報に触れる第一歩ですが、「ファクト回避傾向」のある人はそれ自体を避けることが確認されています。本研究は、こうした心理的障壁を克服し、誤情報を信じる人が訂正情報にアクセスし、誤情報に対する考えを見直すための有効な介入方法を明らかにすることを目的としています。

研究の内容・成果

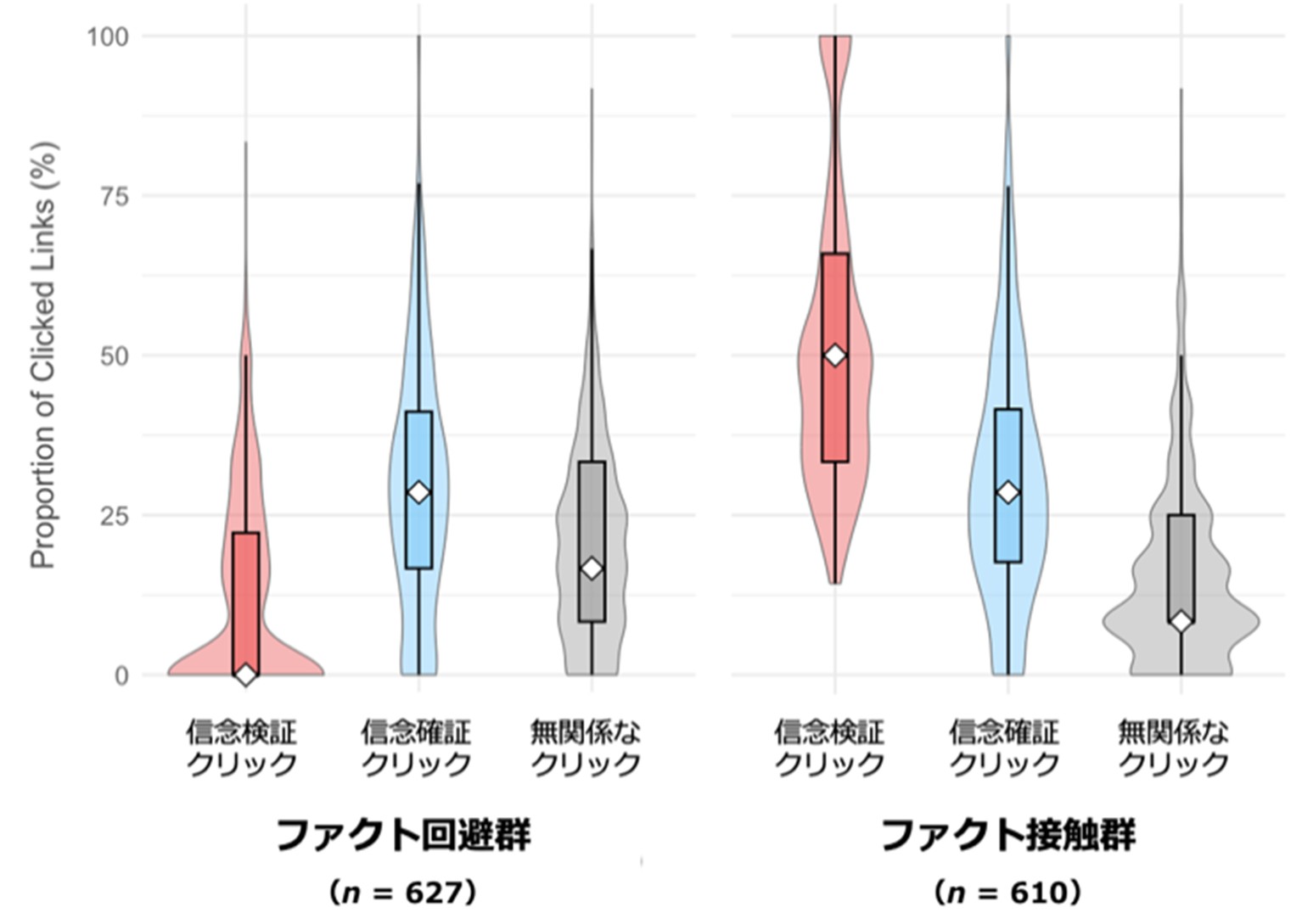

本研究では、オンライン実験の参加者は、クリック行動分析指標FAEI(注3)により介入前のクリック行動からファクト回避群(n = 627)と接触群(n = 610)に分けられました(図2)。信念検証クリック(注4)を選択的に避けるファクト回避群を対象に、自身のクリック傾向を振り返る「メタ認知的介入」、訂正情報をクリックされやすいリストの上位に配置する「ランキング介入」、および介入のない統制群の効果を検証しました。

ファクト接触群は信念と異なる訂正記事を2つに1つの割合でクリックしているのに対し、ファクト回避群の半数以上は信念検証クリックを全くしていない。

信念検証クリックに最も効果があったのはランキング介入(33%ポイント増)、続いてメタ認知的介入(14%ポイント増)で、いずれも統制群(増減なし)より訂正情報へのアクセスを促進する効果がみられました。一方、誤信念の更新に対し効果があったのはメタ認知的介入(10段階尺度で2ポイント減)のみでした。ランキング介入は統制群との間に有意な差はみられませんでした。また、メタ認知的介入の効果は1週間後も持続しました。

本結果は、クリックと誤信念の更新は単純な関係ではないことを示しています。誘導する形で訂正記事へのクリックを促せば表示回数は増えるものの、本来の目的である誤信念の低下にはつながりません。訂正を伝える上で、誤信念と矛盾する訂正情報への認知的関与を促す介入の重要性が示唆されます。

社会的な意義

メタ認知的介入は、特定の行動や結論を強制せず、ユーザーの自律性を尊重する点が特徴です。ランキング介入はポジションバイアス(注5)を逆手に取った方法ですが、二重過程理論(注6)の観点から見ると、この介入は直感的で自動的な反応のみを引き出し、信念の更新に必要な熟慮的思考の活性化にはつながっていません。一方、メタ認知的介入は、自身のクリック行動を振り返るという省察的な思考を通じて、信念と異なる情報へのアクセスおよび誤信念の吟味の両方を促進したと考えられます。

この結果は、アテンションエコノミーが特徴づける現代のデジタル環境に対しても重要な示唆を与えます。「クリック数」のような測定しやすいエンゲージメントの代理指標の最適化のみを追求すると、意味のある認知的関与を支援するという本質的な価値を犠牲にするリスクがあります。誤情報対策としてのプラットフォーム設計においては、単に可視化しやすい行動指標の最適化を目的とするのではなく、ユーザーが誤情報を批判的に検証することを支援できているかを評価することが不可欠です。

また、ファクト回避群の58%が自分をファクト接触群だと認識しており、クリック行動に対するバイアス・ブラインド・スポット(注7)が観察されました。興味深いことに、メタ認知が不正確であっても、メタ認知的介入は実際のクリック行動および信念の更新を促しました。これは、過去の行動やその認識の正確さに関わらず、誤情報や訂正に対する自身の向き合い方を振り返ること自体が、幅広い層に有効な手段となりうることを示しています。

今後の展望

デジタル環境では、クリック数がユーザーのエンゲージメントを測る主要な指標とされてきましたが、クリック行動と認知の関係については実証研究が不足していました。本研究は、単にクリックの数を増やすだけでは、本質的な認知的関与が伴わない場合があることを示しました。本研究グループは、今後、心理学・認知科学・情報科学の学際研究を進め、ユーザーの熟慮プロセスの可視化手法を発展させることも含めて、認知とデジタル環境の相互作用を解明するとともに、訂正情報をより効果的に伝える方法の開発を目指します。

本研究は、JST CREST JPMJCR20D2の支援およびJSPS科研費21K12605/24K03236の助成を受けたものです。

用語解説

(注1)メタ認知的介入

メタ認知とは自分自身の思考や行動に対する認識のこと。本研究では、約5分の動画を用いて「ファクト回避/接触傾向」を説明した後、自身のクリック行動への振り返りを促す介入を行なった。

(注2)先行研究

論文名:Who Does Not Benefit from Fact-Checking Websites? A Psychological Characteristic Predicts the Selective Avoidance of Clicking Uncongenial Facts

著者名:Yuko Tanaka, Miwa Inuzuka, Hiromi Arai, Yoichi Takahashi, Minao Kukita & Kentaro Inui

掲載雑誌名:Proceedings of the 2023 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI '23)

公表日:2023.4.19

DOI:10.1145/3544548.3580826

URL:https://doi.org/10.1145/3544548.3580826

学会(CHI2023)用YouTube動画(英語字幕あり):https://www.youtube.com/watch?v=JeoXJTDlNRQ

プレスリリース:https://www.nitech.ac.jp/news/press/2023/10402.html

(注3)クリック行動分析指標FAEI (Fact Avoidance/Exposure Index)

本研究グループが独自に考案したクリック行動分析指標(注2)。期待値と実際のクリック行動を比較することによって、信じている誤情報に対する訂正記事をクリックする傾向が低い群(ファクト回避群:Fact-Avoidance Group)と高い群(ファクト接触群:Fact-Exposure Group)に参加者を分類する。

(注4)信念検証クリック

誤情報を信じている場合、ファクトチェック記事はその信念を検証することにつながる。そのようなファクトチェック記事へのクリックを信念検証クリック(belief-examining click)とする。一方、誤情報を信じていない場合、ファクトチェック記事は既有の信念を確証するため、そのクリックを信念確証クリック(belief-confirming click)と呼び区別する。誤情報の影響を緩和するためには、信念検証クリックが重要となる。

(注5)ポジションバイアス(position bias)

オンライン環境でのリスト表示や検索結果において、上位に表示されているアイテムやリンクほどユーザーにクリックされやすい現象。

(注6)二重過程理論(dual process theory)

人の思考が、自動的(直感的)処理と制御的(分析・熟慮的)処理の2つのモードから構成されるとする認知理論。認知バイアスや意思決定プロセスの理解に重要な理論的枠組み。

(注7)バイアス・ブラインド・スポット(bias blind spot)

認知バイアスの一種で、自分自身は他人ほどバイアスの影響を受けていないと思い込む傾向のこと。メタ認知的介入において、クリックバイアス(信念検証クリックを選択的に避ける傾向)について参加者に説明したところ、ファクト回避群の58%が「自分は当てはまらない」と判断しており、顕著なバイアス・ブラインド・スポットが見られた。

論文情報

論文名:Beyond Click to Cognition: Effective Interventions for Promoting Examination of False Beliefs in Misinformation

著者名:Yuko Tanaka, Hiromi Arai, Miwa Inuzuka, Yoichi Takahashi, Minao Kukita, Ryuta Iseki & Kentaro Inui

掲載雑誌名:Proceedings of the 2025 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI '25)

公表日:2025年4月25日

DOI:10.1145/3706598.3714243

URL:https://dl.acm.org/doi/10.1145/3706598.3714243

学会(CHI2025)用YouTube動画(英語字幕あり):https://www.youtube.com/watch?v=HWrVsCfgldU

お問い合わせ先

研究に関すること

名古屋工業大学 基礎類

教授 田中 優子

E-mail: tanaka.yuko[at]nitech.ac.jp

理化学研究所 革新知能統合研究センター

社会における人工知能研究グループ 人工知能安全性・信頼性ユニット

ユニットリーダー 荒井 ひろみ

E-mail: hiromi.arai[at]riken.jp

東京学芸大学 教育心理学講座学校心理学分野

教授 犬塚 美輪

E-mail: minuzuka[at]u-gakugei.ac.jp

名古屋大学 大学院情報学研究科

准教授 久木田 水生

E-mail: minao.kukita[at]i.nagoya-u.ac.jp

大正大学 人間学部人間科学科

准教授 井関 龍太

E-mail: r_iseki[at]mail.tais.ac.jp

ムハンマド・ビン・ザイード人工知能大学(UAE)

東北大学 大学院情報科学研究科

教授 乾 健太郎

E-mail: kentaro.inui[at]tohoku.ac.jp

広報に関すること

名古屋工業大学 企画広報課

TEL:052-735-5647

E-mail:pr[at]adm.nitech.ac.jp

理化学研究所 広報部 報道担当

TEL: 050-3495-0247

E-mail: ex-press[at]ml.riken.jp

東京学芸大学 総務課広報・基金室

TEL: 042-329-7116

E-mail: kouhouty[at]u-gakugei.ac.jp

名古屋大学 総務部広報課

TEL: 052-558-9735

E-mail: nu_research[at]t.mail.nagoya-u.ac.jp

大正大学 法人経営戦略課(広報担当)

TEL: 03-5394-3025

E-mail: kouhou[at]mail.tais.ac.jp

東北大学大学院情報科学研究科 広報室

TEL: 022-795-4529

E-mail: koho[at]is.tohoku.ac.jp

*[at]を@に置換してください。

ペンタフルオロエタンからテトラフルオロエチレンの室温合成に成功 ―フルオロプラスチック製造の革命的進展に期待― PFAS問題に挑むフッ素化学最前線 ―「含窒素フッ素官能基」に基づく次世代フッ素化合物の設計指針の提案―