液体と固体の応力分布を可視化する光学計測技術の開発―模擬血液と模擬血管の応力伝達を世界で初めて非侵襲的に計測―

News&Topics

カテゴリ:プレスリリース|2025年9月18日掲載

発表のポイント

〇 これまで困難とされてきた、模擬血液(液体)と模擬血管(固体)に作用する応力分布を、非定常かつ非侵襲的に計測・可視化する実験技術を開発した。

〇 模擬血液の拍動流(心臓の鼓動を模した流れ)に伴う応力が模擬血管へどのように伝達されるかを観測し、両者の応力相互作用の時系列変化を明らかにした。

〇 液体と固体の応力伝達を実験的に可視化できる本手法は、くも膜下出血などの脳血管疾患のメカニズム解明や、数値計算の信頼性検証などに役立つ新たな基盤技術として期待される。

概要

脳血管疾患は日本の死因第4位を占める深刻な病気であり、その発症メカニズムの解明には血管と血液の両者の応力場の関係性を理解する必要があります。発症メカニズムの解明を目的として、血流と血管壁の相互作用を考慮する流体-構造連成解析による数値的研究が行われていますが、両者の応力場を実験的に非定常かつ非侵襲的に計測することは困難であり、そのための手法はこれまで存在しませんでした。

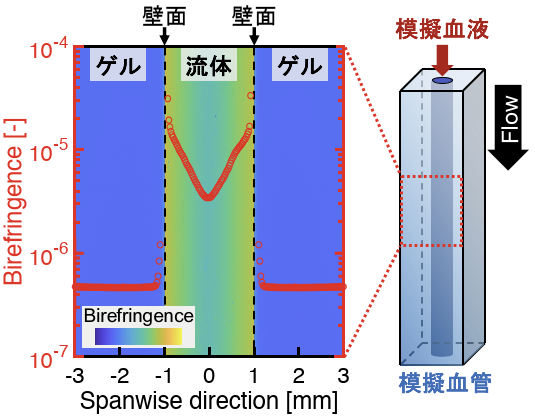

名古屋工業大学電気・機械工学類の武藤真和助教、玉野真司教授らは、高速度偏光カメラで取得した複屈折データ(応力に比例する物理量)を用い、固体と液体の応力相互作用を光で計測する新手法を開発しました。本研究では、拍動する模擬血液と弾性変形する模擬血管の応力伝達を非定常かつ非侵襲的に可視化し(図1)、流体-構造連成問題における応力相互作用の実験的解明に新たな道を拓きました。

本研究成果はPhysics of Fluidsに掲載され、さらにAIP Publishing Showcaseに選定されました。

研究の背景

脳血管疾患は、日本の死因ランキングの第4位に位置しており、年間およそ10万人が命を落としている重大な疾患です。中でも、くも膜下出血は、脳動脈瘤と呼ばれるコブ状に膨れた血管が破裂して生じますが、発症した際の死亡率が高く、特に危険な疾患の一つです。流体力学的アプローチによるこれまでの研究から、脳動脈瘤の形成・成長・破裂には、血管を流れる血液と血管壁それぞれに生じるせん断応力の相互作用が大きく関わっていることがわかってきました。これらの研究のほとんどは流体-構造連成解析などの数値シミュレーションを用いて行われているものの、血管の弾性特性や血液の流動特性を再現することが困難であるという課題があります。一方、流体の応力可視化には粒子画像流速測定法(PIV)や4D-flow MRIで得た流速データを構成方程式に基づいて応力に変換する手法が、固体の応力計測にはひずみゲージやデジタル画像相関法で得たひずみデータを応力-ひずみ曲線に基づいて応力に変換する手法が用いられます。しかし、血液などの非ニュートン流体(注1)の構成方程式は確立途上で、血液の流動特性を正確に再現するのは困難です。さらに、血管壁は異方性や非線形性を持つため、その弾性特性を忠実に扱う解析手法の開発も容易ではありません。したがって、血液と血管の応力相互作用を、数理モデルを介さずに直接的に実験データとして取得できる計測手法の確立は、長年の重要な課題でした。

本研究グループは、固体と流体に共通して適用可能な応力場計測手法として複屈折計測法に注目しました。複屈折計測法は、光の振動方向に応じて屈折率が異なる複屈折現象(注2)を利用して応力を可視化する光学的手法であり、古くから固体の定常応力場の計測手法として用いられてきました。一方、本研究グループの武藤助教は、近年、複屈折計測手法を世界で初めて流体計測に適用し、非定常な流体応力場を計測することに成功しました。本研究では、その成果をさらに発展させ、模擬血管と模擬血液を組み合わせた循環系モデルに複屈折計測法を導入し、両者の応力場を非定常かつ非侵襲に可視化することを試みました。

研究の内容・成果

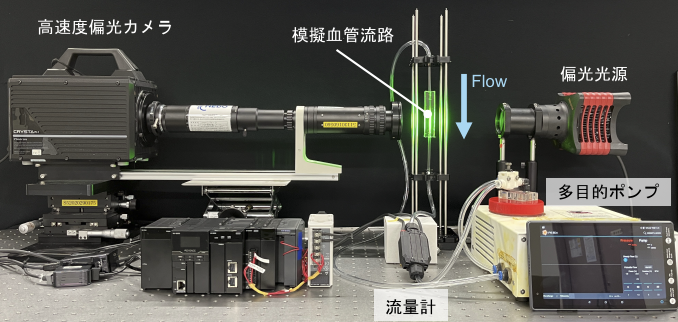

固体と液体の両応力場の可視化に向けて、高速度偏光カメラと円偏光光源を用いた計測システムおよび、模擬血管、模擬血液、拍動ポンプからなる循環系閉ループを構築しました(図2)。模擬血液には、結晶性高分子とヨウ化ナトリウムの混合水溶液を使用しました。この溶液は、人間の全血と似たせん断減粘特性(注3)を示し、力の作用により複屈折を発現する特徴を持ちます。さらにヨウ化ナトリウムの配合により液体と固体の屈折率を一致させ、模擬血管内の流れを良好に可視化できるように調整しました。模擬血管には、複屈折を発現する高分子ゲル材料を使用し、血管の弾性を再現しました。拍動ポンプを用いて人体の血流を模した拍動流を生成し、その際の模擬血液と模擬血管の両応力場を可視化しました。高速度偏光カメラによる計測データは、応力と比例関係にある複屈折δnとして取得されます。

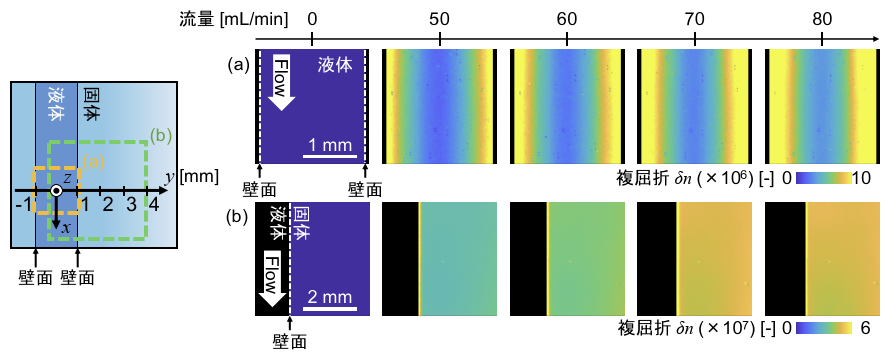

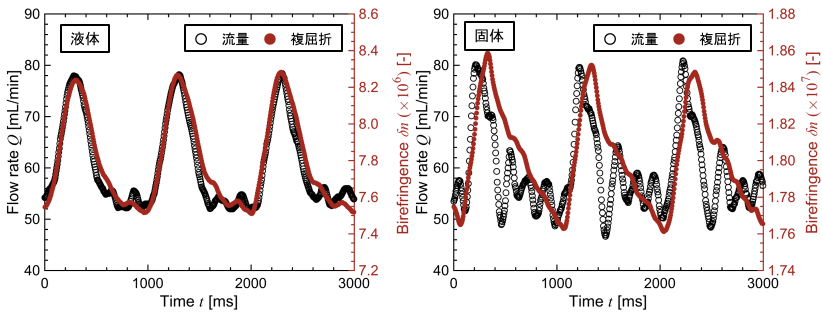

高速度偏光カメラで得られた計測データから、模擬血液および模擬血管において流量の増加に伴い複屈折量δnが増加する様子が観測されました(図3)。また、複屈折の空間分布が理論的に計算された流体の応力分布と一致することが示され、本手法の妥当性が確認されました。拍動流の実験では、拍動に同期して模擬血液と模擬血管の応力が周期的に変動する様子が捉えられ、特に模擬血管では弾性に起因する応答遅れが確認されました(図4)。これらの結果は、本手法が模擬血管と模擬血液の応力場を可視化する有効な実験計測ツールであることを示しています。

社会的な意義

現在の日本では、多くの方が脳血管疾患で命を落としたり、重い後遺症に苦しんだりしています。本研究グループが開発した計測手法は、こうした疾患がなぜ、どのように発生・進行するのかを解明する新たなツールとなり、予防や治療への応用が期待されます。本手法により血管や血液に作用する応力やその相互作用を実験的に可視化することで、血管の破裂部位の特定や破裂リスクの予測が可能になると考えられます。さらに、得られた実験データを数値シミュレーションと比較することで、血液の数理モデルの開発やシミュレーション精度の向上にも貢献できると期待されます。

今後の展望

本研究グループは、応力に対する複屈折の感度を示す応力光学係数と、得られたデータを三次元分布に展開する再構成トモグラフィーを組み合わせることで、計測結果を三次元の応力分布へ変換できると考えています。また、モールの応力円の理論を応用することで、血管壁に作用するせん断応力の可視化にも取り組んでおり、すでにその実現に向けた成果が得られ始めています。これまで本研究ではシンプルな直線流路を対象としてきましたが、今後は複雑形状の血管モデルを用いた計測が進められる予定です。実際の脳動脈瘤に近い形状で実験を行うことで、血管内の応力集中部の特定や破裂箇所の予測につながると期待されます。

用語解説

(注1)非ニュートン流体(Non-Newtonian fluids)

加える力の大きさや速さによって粘度が変わる流体の総称。血液や蜂蜜、界面活性剤などはその代表例。

(注2)複屈折(Birefringence)

物質の中を光が通るときに、光の振動方向によって屈折率が異なる現象。物体に作用する応力と複屈折の間には比例関係(応力光学則)があり、その比例定数を応力光学係数と呼ぶ。

(注3)せん断減粘特性(Shear-thinning)

せん断応力とずり速度の関係が比例しない流体の総称。粘度が一定であるニュートン流体(例:水や空気)とは異なり、ずり速度や時間に応じて粘度が変化する(例:血液,高分子溶液,界面活性剤溶液)。

論文情報

論文名: Development of solid-liquid birefringence method targeting dynamic stress interactions between vascular phantom and blood analogue

著者名: Masakazu Muto, Kazuya U. Kobayashi, Akihito Sawai, Ryo Umezawa and Shinji Tamano

掲載雑誌: Physics of Fluids

公表日: 2025年8月7日

DOI: 10.1063/5.0276256

URL: https://pubs.aip.org/aip/pof/article/37/8/081907/3358007/Development-of-solid-liquid-birefringence-method

掲載ページ: AIP Publishing Showcase

タイトル: Real-time imaging of dynamic stress transfer between blood analogue and vascular phantom

公表日: 2025年8月7日

URL: https://www.growkudos.com/publications/10.1063%25252F5.0276256/reader

お問い合わせ先

研究に関すること

名古屋工業大学 電気・機械工学類

助教 武藤 真和

TEL: 052-735-5182

E-mail: muto.masakazu[at]nitech.ac.jp

広報に関すること

名古屋工業大学 企画広報課

TEL: 052-735-5647

E-mail: pr[at]adm.nitech.ac.jp

*[at]を@に置換してください。

全国大学技術組織による理科支援プロジェクトin能登~被災地の子どもたちへ贈る科学実験教室 開催決定~ 骨欠損の補填材や歯科修復材の機能を向上―抗菌性と骨形成促進機能を両立させた生体材料向けガラスを開発―