"フッ素"が導く未来の創薬 ~フッ素化合物の不斉合成法を網羅的に整理~

News&Topics

カテゴリ:プレスリリース|2025年8月19日掲載

名古屋工業大学/科学技術振興機構(JST)

発表のポイント

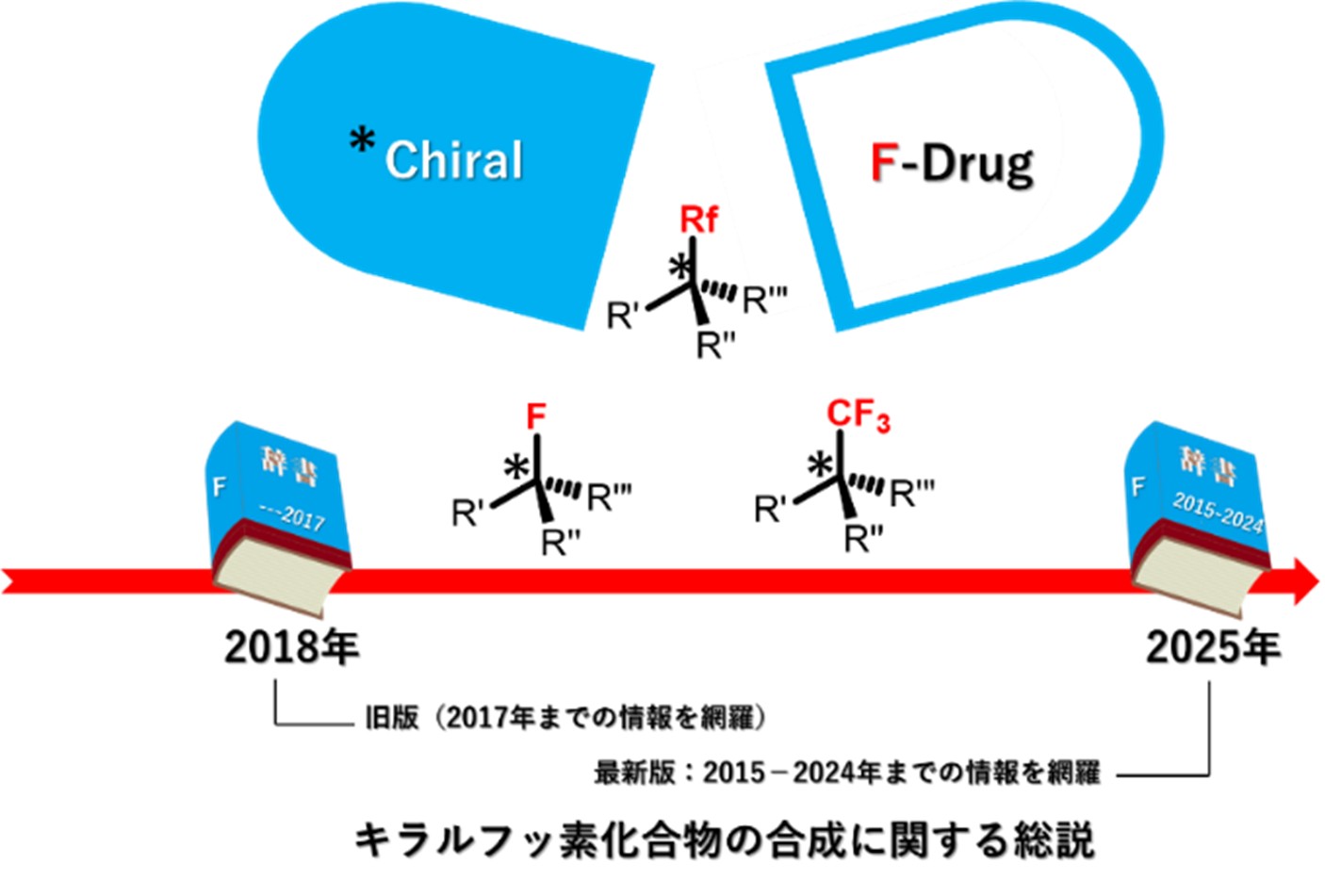

〇 フッ素を含む不斉炭素中心の設計と合成をめぐる10年間の革新的研究成果の総説論文を発表

〇 有機・金属触媒による不斉合成の最新動向を整理

〇 精密分子設計とグリーンケミストリーを両立し、副作用の少ない医薬品開発への貢献に期待

概要

近年、PFAS(*1)と総称される有機フッ素化合物は、その環境中での蓄積性が問題視される一方で、医薬品開発の現場における重要性はますます高まっています。最近承認された小分子医薬品のうち、約3割が有機フッ素化合物であり、新型コロナウイルス感染症に対する治療薬ゾコーバ®(エンシトレルビル)やニルマトレルビルなども、これに含まれます。その一方で、合成が難しい有機フッ素化合物の代表例として、不斉炭素中心(*2)にフッ素やフッ素官能基を持つキラルフッ素化合物(*3)が挙げられます。21世紀に入ってから承認された医薬品の約半数がキラル化合物であることを踏まえると、これらの分子の開発は極めて重要です。しかしながら、過去10年間にFDA(米国食品医薬品局)で承認された116のフッ素含有医薬品のうち、フッ素を含む不斉炭素中心を持つ医薬品はわずか16例にとどまっており、キラルフッ素化合物の合成が困難であることがうかがえます。

このような背景のもと、名古屋工業大学 生命・応用化学類の柴田哲男教授、Debarshi Saha研究員(研究当時)らの研究グループは、武漢理工大学との国際共同研究を通じて、2015年から2024年にかけて報告されたフッ素を含む不斉炭素中心の構築法を網羅的かつ体系的に整理・分析しました。有機触媒および金属触媒を用いた多様な不斉合成法を反応タイプごとに分類・比較し、その進展と今後の展望を示し、総説論文としました。この成果は、分子の立体構造を精密に制御することが求められる医薬品開発の最前線において、設計戦略の基盤となる知見を提供するものであり、研究者や創薬技術者にとって有用なガイドとなると期待されます。

本研究成果は、米国化学会の国際学術誌"Chemical Reviews"のオンライン速報版に、2025年8月6日付で掲載されました。

なお、2017年までに開発された手法については、柴田教授らが同誌に2018年に発表した総説(*4)で報告しており、今回の総説とあわせて活用することで、フッ素を活用した創薬研究の全貌を知ることができます。

研究の背景

フッ素は、地殻中において13番目に多く存在する元素であり、自然界では主に無機鉱物の形で存在しています。代表的な鉱物としては、蛍石(CaF₂)、フッ素燐灰石(Ca₅(PO₄)₃F)、氷晶石(Na₃AlF₆)などが知られています。一方で、ハロゲン元素としては比較的豊富であるにもかかわらず、天然に存在する有機フッ素化合物(フッ素を含む炭素骨格の有機分子)は極めて稀で、現在までに確認されている天然由来の有機フッ素化合物はわずか21種にとどまっています。この希少性の主な要因は、水や生体内環境下におけるC-F結合の形成がきわめて困難であることにあります。フッ化物イオンは高い水和エンタルピーを持ち、生体環境では求核置換反応に不向きな非常に弱い求核剤であるとされています。また、酵素によるハロペルオキシダーゼ反応も、フッ素の非常に高い酸化電位(−3.06 V)のためにハロゲン化中間体の生成が阻害され、C-F結合の形成が不可能です。こうした理由から、フッ素はほぼ生物圏に存在せず、自然界には有機フッ素化合物がほとんど存在しないという特異な状況が生まれています。したがって、フッ素含有医薬品の開発においては、他の天然物創薬と異なり、自然界のフッ素化天然物に依存することは現実的ではありません。そのため、有機フッ素化合物の設計と供給は、有機合成化学の技術に全面的に依存しており、人工的な合成によって初めて実現されています。

有機合成化学技術の発展に伴い、1970年には全医薬品中わずか2%に過ぎなかったフッ素含有医薬品の割合は、2024年には約20%に達し、現在では世界中で380種以上のフッ素含有医薬品が承認・使用されています(*5)。しかし、それらの多くは不斉炭素中心を持たない芳香環へのフッ素置換にとどまり、不斉炭素中心(キラル中心)にフッ素やフッ素官能基を持つ分子、すなわちキラルフッ素分子は極めて限られています。この傾向の背景には、フッ素を含む不斉炭素中心の構築が、現代になっても技術的に難しく、従来の不斉合成法では対応が困難であったという課題があります。この種の化合物は主にキラルプール法(*6)あるいは光学分割法(*7)といった手法に依存してきましたが、これらは反応効率が低く、コストが高いという欠点があり、大量生産や創薬の実用化の場面では大きな制約となってきました。

研究論文の概要

本論文では、フッ素を含む不斉炭素中心(キラル中心)を有する分子の構築に関する2015年から2024年までの世界的な研究動向を徹底的に調査・分析し、体系的に整理しました。対象とした手法は大きく二つに分類されます。一つは、フッ素官能基をすでに有する合成素子を用いた戦略、もう一つは、反応過程においてフッ素を導入するフッ素化試薬を用いた戦略です。それぞれの戦略において代表的な不斉反応、例えばアルドール反応、マニッヒ反応、マイケル付加、種々の環化反応、還元反応、クロスカップリング反応など、を体系的に分類し、用いられる触媒(有機触媒・金属触媒)、基質の構造、生成物の立体選択性、遷移状態や反応機構の考察、さらには生理活性分子への応用例に至るまで、化学的視点から多角的・網羅的に解析しています。

本論文の大きな特徴の一つは、フッ素原子が持つ独特な電子的性質、たとえば強い電子求引性や低い分極性が、反応の立体選択性に与える影響に着目している点です。さらに、C-F結合の形成やその立体制御を可能にするための触媒設計に関する最新の知見が多数紹介されており、単なる反応事例の羅列にとどまらず、不斉フッ素化学における分子設計の原理や戦略的思考を導く内容となっています。また、反応機構の詳細を理解するために、密度汎関数理論(DFT)(*8)に基づく計算化学的解析による遷移状態の可視化や、得られた生成物を実際に医薬品合成へと応用した事例など、実用性の観点からも多くの具体例が示されており、学術研究と創薬・応用化学との橋渡しとしての役割も果たしています。

本論文は、2015年以前の成果を取り上げた過去の総説を補完する形で構成されており、この10年間の飛躍的な進展を包括的にカバーした初の試みです。そのため、本論文は今後のフッ素を用いた不斉合成研究におけるスタンダードとなることが期待される、意義深い総説と位置づけられます。

社会的な意義と今後の展望

本論文は、単なる学術的知見の整理にとどまらず、医薬品開発、機能性材料、農薬設計といった応用分野において大きな波及効果をもたらすと期待されます。特に、分子の3次元構造を精密に制御する不斉炭素中心の設計技術は、分子標的に対する選択性を飛躍的に高め、副作用の少ない次世代医薬品の創出に直結する重要な基盤技術となります。

近年、がんや神経変性疾患、感染症などの難治性疾患に対する治療薬の需要が高まる中、分子の立体構造に基づく医薬品設計がますます重要となっています。本論文で総括された不斉フッ素化学の最前線は、こうした精密分子設計における指針となり、創薬開発の効率化と高性能化に貢献するものです。さらに、本研究で取り上げた不斉フッ素化合物の合成戦略は、医薬品分野にとどまらず、フッ素を活用する広範な応用領域、例えばPET診断薬、液晶・電子材料、高機能ポリマー、農薬、分子デバイスなどにおいても有用であり、学術界と産業界をつなぐ知識基盤としての役割も担っています。

また、現在世界的に注目を集めているPFASの環境蓄積問題は、フッ素化合物が持つ卓越した化学的安定性とC-F結合の極めて高い強靭性に起因しています。この堅牢性ゆえに、PFASは自然環境中で分解されにくく、持続的に蓄積されることで深刻な環境・健康リスクを引き起こしています。そのような背景のもと、本論文で取り上げたような選択的かつ触媒的に構築された精密なフッ素化合物に関する知見は、従来の無差別なフッ素導入ではなく、分解性・代謝性・環境負荷を考慮した合理的な分子設計を促進する上で極めて重要です。単なる機能性向上を目的とした多数のフッ素原子を導入するこれまでの戦略から脱却し、持続可能性を指向したフッ素化学の高度化への転換点としても、本研究成果は大きな意義を持ちます。

また、最近柴田教授らが発表した次世代フッ素化合物の設計指針の提案(*9)との連携により、選択性と効率性を兼ね備えた本合成技術の構築は、PFAS代替材料の分子設計の範囲を拡張すると同時に、環境負荷低減の加速にも貢献すると期待されます。

柴田教授のコメント

本論文の共著者である黄毅勇(Huang Yiyong)博士(現・武漢理工大学教授)は、2008年から2009年にかけて日本学術振興会(JSPS)外国人特別研究員として名古屋工業大学・柴田研究室に在籍し、当研究グループの一員として有機フッ素化学の研究に従事されました。その後も長年にわたり交流を続け、今回の総説論文は、日中間の継続的な国際共同研究と人的ネットワークの結実として位置づけられるものです。

このように、国際的な若手研究者の育成と、帰国後も続く知的連携は、単なる論文成果にとどまらず、教育・人材育成の観点からも重要な意味を持ちます。アジアの拠点として名古屋工業大学が国際的な研究活動をリードしていることの証とも言えます。

本研究は、科学技術振興機構(JST)戦略的創造研究推進事業 CREST研究領域「分解・劣化・安定化の精密材料科学」(研究総括:高原淳(九州大学))における研究課題「フッ素循環社会を実現するフッ素材料の精密分解」(研究代表者:柴田哲男)(課題番号JPMJCR21L1)の支援を受けて実施しました。

論文情報

論文名:Recent Advances on Catalytic Asymmetric Synthesis of Molecules Bearing a Fluorine-Containing Stereogenic Carbon Center (2015−2024)

著者名:Subarna Jyoti Kalita, Jing Qi、 Lu Xiao, Debarshi Saha, Yi-Yong Huang, * Norio Shibata * *責任著者

掲載誌:Chemical Reviews

公開日:2025年8月6日

DOI:10.1021/acs.chemrev.5c00177

URL:https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.5c00177

用語解説

(*1)PFAS

Per- and Polyfluoroalkyl Substances(ペルフルオロアルキル化合物およびポリフルオロアルキル化合物)の略称。熱、水、油に強いという特徴を活かし、焦げ付きにくい調理器具、食品包装、汚れにくい布地など様々な製品に使用されている。また、ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)、ペルフルオロオクタン酸(PFOA)、ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)は発がん性などの健康被害の可能性が報告され、特定PFASとして規制対象となっている。

(*2)不斉炭素中心

一つの炭素原子に、4種類の異なる原子または置換基が共有結合しており、鏡像異性体(エナンチオマー)を生じる原因となる炭素原子。分子にキラリティー(立体異性)をもたらす中心となる。なお、キラリティーを持つことをキラルという。

(*3)キラルフッ素化合物

不斉炭素中心にフッ素あるいはフッ素官能基を持つ化合物―「キラル化合物」構造がその鏡像と重ね合わせることができない(=鏡像異性体をもつ)化合物。通常、分子内に4つの異なる置換基をもつ炭素原子(不斉炭素中心)を1つ以上含むことで、鏡像異性体(エナンチオマー)が存在する。キラル化合物は、互いに鏡像関係にある2つの異性体がしばしば異なる物理的・生物学的性質を示すため、医薬品や農薬の開発において特に重要である。

(*4)

Modern Approaches for Asymmetric Construction of Carbon-Fluorine Quaternary Stereogenic Centers: Synthetic Challenges and Pharmaceutical Needs, Zhu, Y.; Han, J.*; Wang, J.; Shibata, N.*; Sodeoka, M.*; Soloshonok, V. A.*; Coelho, J. A. S.; Toste, F. D.*

Chem. Rev. 2018, 118, 3887-3964. DOI: 10.1021/acs.chemrev.7b00778

(*5)

Contribution of Organofluorine Compounds to Pharmaceuticals

Inoue, M.*; Sumii, Y.; Shibata, N.*

ACS Omega, 2020, 5, 10633-10640. DOI: 10.1021/acsomega.0c00830

(*6)キラルプール法

光学活性な有機化合物を合成する手法の一つ。天然に存在する糖類やアミノ酸など、入手が容易で安価な光学活性物質(キラルプール)を出発原料とし、その既存の不斉中心を活用して、目的とする光学活性有機化合物を合成する方法。

(*7)光学分割法

光学活性な有機化合物を得るための手法の一つ。ラセミ体(鏡像異性体が等量含まれる混合物)を出発点とし、ジアステレオマー塩としての結晶化、あるいはキラルカラムクロマトグラフィーなどの手法を用いて、構成する鏡像異性体(エナンチオマー)を分離する方法。

(*8)密度汎関数理論(DFT)

量子力学に基づいた計算手法の一つである。原子や分子内の電子密度の分布をもとに、化学反応や物性を予測することができる。

(*9)

「PFAS問題に挑むフッ素化学最前線 ―「含窒素フッ素官能基」に基づく次世代フッ素化合物の設計指針の提案―」(2025年5月12日掲載)

https://www.nitech.ac.jp/news/press/2025/12869.html

※記載されている製品名などの固有名詞は、各社のサービス等の登録商標です。

お問い合わせ先

研究に関すること

名古屋工業大学 生命・応用化学類

教授 柴田 哲男

TEL: 052-735-7543

E-mail: nozshiba[at]nitech.ac.jp

JST事業に関すること

科学技術振興機構 戦略研究推進部 グリーンイノベーショングループ

安藤 裕輔

TEL: 03-3512-3531

E-mail: crest[at]jst.go.jp

広報に関すること

名古屋工業大学 企画広報課

TEL: 052-735-5647

E-mail: pr[at]adm.nitech.ac.jp

科学技術振興機構 広報課

TEL: 03-5214-8404

E-mail: jstkoho[at]jst.go.jp

*それぞれ[at]を@に置換してください。

骨欠損の補填材や歯科修復材の機能を向上―抗菌性と骨形成促進機能を両立させた生体材料向けガラスを開発― 8月2日(土) 「ツルマイ・チクサ ミズマツリ」を開催~「イオンタウン×名工大」共同研究:若宮高架下を初活用し、エリアの回遊性を目指す社会実験~